【あの日に帰りたい】最終回 名車、珍車、スーパーカー&実用車 1960年代のクルマ124選 後編

2021年9月15日

活気あふれる60年代(その2): プジョー、ルノー、ロールスロイス、ポルシェ、ボルボからVWまで38台

1960年代のドイツ。ペチコートの代わりにミニスカート、そしてビートルの代わりにコンパクトカー。そして(!)、ハンブルクの港に、初めて日本車が上陸したのも60年代だった。スウィンギングシクスティーズ(Swinging Sixties)のクルマを一気に紹介!今回は最終回となる、後編をおとどけする!

当時、飲酒運転を禁止するアルコールの限界量はまだ存在しなかったのだ!!!

アメリカであらゆる販売記録を塗り替えていた「VWビートル」と同じように、セルフモニター用のパフチューブが大ヒットしていた。

「NSUプリンツ」のデザインは、アメリカでは「シボレー コルベア」に由来している。

そして、1967年、ハンブルクの港にはまったく異なる惑星からの未知なるものが到着する。

1967年、ハンブルクの港に到着したのは、日本からドイツに正規輸入された最初の車、「ホンダS800」だった。

全長3.34メートル、車重760キロ、最高出力67馬力。

さらに、8,750ドイツマルク(約58万円)というわずかな価格も印象的だった。

4気筒で11,000rpmまで回転する。

しかし、ドイツ人は懐疑的で、「ビートル」や「オペル カデット」を好んで購入した。

以下のフォトギャラリーでは、1960年代にドイツで走っていたすべての車を、アルファベット順に紹介する。

大林浩平: オペルといえば地味な実用車という考え方も間違いではないけれど、実際には、昔からラリー大好き、格好いいクーペ大好きなメーカーなのである。「カリブラ」の祖先ともいえるこの「GT」、どことなく、コルベット+トヨタ2000GT÷2風味ではあるが、基本的なフォルムはスリークで美しい。トランクキャリアはもちろんオプション。

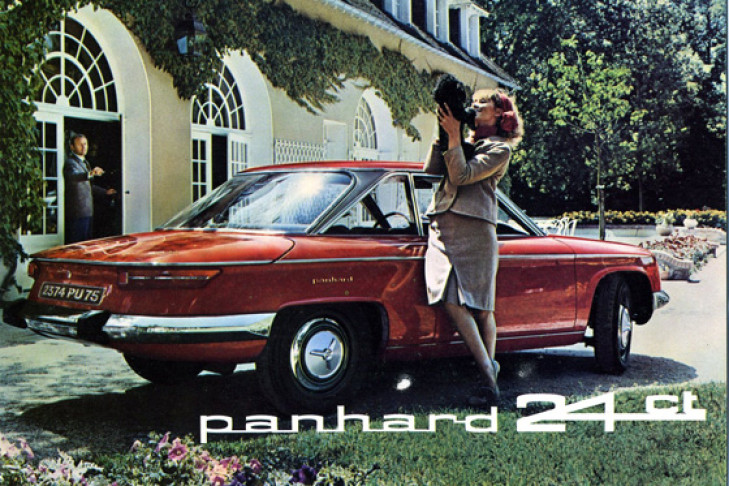

大林浩平: パナールの空気レンズ、という自動車エンスージャストの都市伝説が有名なパナール。本来は写真のような未来的な自動車のメーカーだった(それでもエンジンはたいしたことがないものだったので、走行性能自体は、そこそこだったはず)。写真の女性は、出迎えてくれた愛犬に頬ずりとキスをしているのであろう。おいおい、という感じの、向こうの旦那(紳士)がおかしい(笑)。

大林浩平: フランスの実用車といえばプジョー。写真の「204」にはディーゼルエンジンなども持ちながら、高速性能も優れた自動車だった。日本にもちゃんと輸入され、一部の愛好家のもとで使われた。写真のベルリーナの他に、ワゴンとクーペもある。デザインはもちろんピニンファリーナである。金髪の姫ドラとの組み合わせがチャーミングだ。

大林浩平: 黄色いライトがつり目になった、プジョーらしい表情の「304」。ボディデザインはもちろんピニンファリーナである。傍らに立つ女性の赤いブーツ(ジャケットの下に着た赤い服とトーンが同じなのがなんともお洒落)が、黄色いライトと実にいいマッチングである。こちらにはクーペ、ワゴンに加えて、カブリオレもあった。前後ドアとも、一切の三角窓を持たないため、実にすっきりした印象となっている。

大林浩平: この「プジョー404」で、初めてピニンファリーナデザインであるということを公表したが、テールフィンを持つ4ドアの他にクーペ、ワゴン、カブリオレに加え、(なんと)ピックアップトラックまでもラインナップに加えた。生産台数180万台以上と言われるヒット作で、長年に渡りアフリカなどでも大活躍した実用車であった。フロントガラスが湾曲したRを持っているため、前方視界もよさそうだ。すでにスライディングルーフを持っているのもプジョーらしい。

大林浩平: 一見、エンブレムを付け替えればアルファかと見間違えるほどのデザイン。黄色いヘッドライトとドライビングライトのガラスカットも繊細で美しい。ミシュランらしいパターンのラジアルタイヤにも注目。ボンネットに座った女性の、デザイン性に、ニットと溢れる靴も実にフランス的である。

大林浩平: プジョーの中のプジョーといえば、これ。ピニンファリーナデザインの美しいボディだが、室内も広く、ソフトな布シートは実に快適。日本にもディーゼルエンジンのモデルが輸入され、手回し式のスライディングルーフもオプションで選べた。……というふうに詳しいのは、小生、小学生当時、このクルマが憧れの自動車で、本当に欲しかったためである。

大林浩平: 残念ながら品質ではイマイチだったかもしれないが、ボディデザインは流麗でシンプルながら美しい。ただし4灯ライトだけは、「504」セダンのもののほうが似合っていると思う。

大林浩平: ポルシェらしくないことが原因となり、一代限りで消えてしまったことは残念だが、今あらためてみるとなかなか近未来的なデザインでなかなかスタイリッシュだ。特にこのボディカラーは良い雰囲気である。こういうコンパクトで小さいポルシェ、もう二度と出ないのだろうか? 後ろの低翼の小型機も気になるが、セスナでも、パイパーでも、ビーチクラフトでもシーラスでもなさそう。わかった人がいたら教えてほしい。

大林浩平: もう私ごときがああだこうだ言うことはない、誰もが知っている「911」。今でも(そしてこれからも)続く壮大で果てしない発展のストーリーは、ここから始まったのである。うしろに並んだ色とりどりの「356」のほうも気になる、というあなたは本当のポルシェファンでしょう。

大林浩平: 写真のモデルは初期の一台と思われるが、基本的には「このまま」長きにわたって作られた「キャトル」。スライド式の窓が特徴。「シトロエン2CV」ほどのプリミティブさこそないが、それでもシンプルで簡素。一応クーラーも用意されたが、はっきり言って、使うとパワーが落ちてろくすっぽ走りません。

大林浩平: 「4(キャトル)」は知っているが、「6」は知られていないし、めったに(というかまったく)見かけない。ちゃんとスライド式でなくなった窓を持つなど、言ってみれば「4」の豪華版だったが、中身は「4」と同じパワーユニットだったため、あまりに遅く、大不評のモデルであった。ちなみにちゃんとした読み方は、「ルノー シス」。

大林浩平: きっとエンスージャストなら一度は見たことのあるこの写真。サーキットで大活躍する「ゴルディーニ」である。うしろのエッソやマルティーニの看板も実に好い雰囲気だが、ガードレールも「木」であることに注意。蛇足ながら、読み方は「ルノー ウイット」。といっても「冗談」という意味じゃありません。

大林浩平: 「ルノー キャラベラ(日本的な読み方だと、カラベルと言われることが多い)」の中身は、「ドーフィン」で、ということは普通の性能の実用車である。写真のオープンモデルの他に、クローズドのクーペもあった。ピエトロ フルア(ということはカロッツェリア ギア)のデザインだが、製作はギアではなくルノー工場で生産された。似たような車で、水陸両用車(アンフィ キャット)もあるが、「カラベル」では水上は無理。

大林浩平: 「ルノー12」、読み方は「ルノー ドウズ」。フロアシフトの4MTの他に、3ATもあり、ボデイバリエーションも、写真のセダンの他に、ワゴン、ピックアップトラック、さらにコマーシャルバンもある(つまりカングーの先祖ともいえる)。ルノーにとって大ヒットとなり、250万台以上が作られた。今見ると、ホイールアーチとタイアの隙間の大きいこと。おそらく素通しのガラスがじつに透け透け。見えすぎちゃって困るのぉ、である。

大林浩平: 「ルノー16」、読み方は「ルノー セーズ」。ルノー初の「ヨーロッパカーオブザイヤー」受賞車(1966年)でもある。パワーウインドウの装備されたモデルもあるなど、内容もデラックスな仕様も多かった。日本にも正規輸入され、カーグラフィック誌の副編集長だった大川 悠氏が、中古車を2台続けて愛用していたこともある(ボロボロの個体で、いつもホルツを塗りたくって直していたことから、通称、ホルツスペシアル)。

大林浩平: 現代的なボディデザインをまとった最初のロールスロイス。最初のモノコックボデイをデザインしたのは(公にされてはいないが)、ピニンファリーナデザインとも言われている。内容もかなり革新的ではあったが、複雑な装備がトラブルを併発し、メンテナンスには多大な労力と費用がかかる。この時期から、双子車としてベントレーブランドのモデルも生まれ、途中からロングホイールベースも追加される。

余談ながら、その前に、マーガレット王女専用車としてワンオフで作られたシルバーシャドーのロングホイールベース版も生まれているが、この一台だけは特殊で、Bピラーの後ろの部分でストレッチされているため、他のモデルとの違いが判別できる。

大林浩平: ローバーの作った「シトロエンDS(ソリハル製シトロエンと呼ばれた。これはシトロエンが英国で作られていたことへ意識しての対照的な比喩表現ともいえる)」とも呼ばれた革新的なモデル。ボディの作りも良く、かつて2000TCオーナーであったCG誌名誉編集長の故小林彰太郎氏は、「コトリと閉まるドア」と形容していた。なお、設計は後に「レンジローバー」を生み出すことになるサー スペンキングである。

次ページ サーブ95