AUTO BILD KLASSIK編集部が選ぶ50台の最も美しいクラシックカー 前編

2021年7月5日

年々、車は成熟してクラシックカーになっていくが、クラシックカーとして際立っているオールディーズは数少ない。ここでは、アウトビルト クラシック編集スタッフの心に火をつけた50台のクラシックカーをご紹介する。

我々はクラシックカーが大好きで、愛してやまない。

年を追うごとに、より多くの車がクラシックカーとして成熟し、Hナンバーを取得し、クラシックカー愛好家の注目を集めるようになっている。

クラシックカーに乗るということは、毎日の過酷な通勤や、冬の塩分を含んだ道路を走ることから解放されることを意味する。

走行距離が少なくても、暖房の効いた駐車場や高額なメンテナンスが必要なクルマは?

車両価格以上のコストでレストアされるべき車は?

30年以上経過した車すべてがそうではない、それだけは確かだ。

しかし、夢のようなクラシックカーライフを送るために「アウトビルトクラシック(AUTO BILD KLASSIK)」チームが、価値のある50台を選ぶ。

老朽化した技術を誇張して維持することに価値がある車。

外が晴れていても、作業場で手を汚す価値のある車。

そのためには、時には自分のシャツを脱ぐことも必要だ。

それらはすべて、我々が愛する、あるいは全力で愛したいと思う1台のクルマのためにあるのだ。

夢のようなクラシックカー50選

我々はそれを知っているし、あなたたちも知っている。

現在の自動車の大半は、日常的にはスマートなパートナーであるかもしれないが、我々の目には個性がないように映る。

我々が好きだと思う50台のクラシックカーの価値観を押し付けるつもりは毛頭ないが、それでも「ジャガーEタイプ」、「ランドローバー」、「メルセデスW116」など、絶対に見逃せないクルマはある。

以下、フォトギャラリーでは、人生のための、あるいは夢のための、「アウトビルトクラシック(AUTO BILD KLASSIK)」編集部の選んだ、50台の素晴らしいクラシックカーをご紹介する。

豊富な知識を備えた通人の集まりである、「アウトビルトクラシック)」編集チームならではの、新旧取り混ぜた、ユニークで楽しいラインナップとなっており、思わず微笑んだり、驚いたり、なるほどと納得したり、今まで知らなかったクルマが登場したりと、存分に堪能できる内容となっている。

エンジョイ!

ジャガーEタイプ: ウィリアム ライオンズ卿が1961年に発表した傑作は、かつてスーパーカーの中でも最もお買い得なモデルだった。元「トップギア」のジェレミー クラークソンは、「Eタイプ」のセクシーなラインをこのように表現した。「ハンバーを運転してロールケーキを買いに行ったら、突然この車に追い越されたと想像してみてください」。クラークソンが言いたかったのは、現代の目撃者が「Eタイプ」を見たのは、たいてい短時間で、しかも後ろからだったということだ。他の追随を許さない、3.8リッターエンジンを搭載した初期のシリーズIをフラットフロアのロードスターに。そして、その走りは・・・。

大林晃平: ジャガーにはアイコンとなるべき車は数々あれど、「Eタイプが一番!」という方も多いであろう。6気筒と12気筒、クーペとオープンモデルがそれぞれあるが、どの車も優美なロングノーズで美しい。多くの映画に出演しいるが、「007」のパロディであるコメディエロドタバタ映画「オースティンパワーズ」にも主人公の愛車「シャグワー(ジャギュワーではない)」として登場。もっとも、この作品に出たことが「Eタイプ」にとって損だったか得だったかはよくわからないが・・・。

Photo: Werk

ベンツ ベロ(Benz Velo): カール ベンツは1894年にはすでに小型自動車を製造し、世界中で販売していた。自動車の発明から10年も経たないうちに、ベンツ商会はマンハイムで電動馬車を大量生産していたのだ。

ワイヤーレールのベロは信頼性が高く、当時の都市では馬の糞が散らばった石畳の上を最高速度20km/hで走ることができると考えられていた。当時の進歩的なパニックでは、これは静かな(ゴム製の)靴底を履いた悪魔だと考えられていた。

大林晃平: ベンツ ベロって、おかしな名前に聞こえるがバイクっていう意味だと初めて知った。電動というところが先進性のある部分かと思うが、そのほうが作りやすかったということでもあろう。航続距離は不明だが、地方の街中移動に、こういうクルマがあってもお洒落かも。なお、メルセデス・ベンツ本社のミュージアムにメカニックとして就職すると、さらに一世代前の「メルセデス3輪車」を、一人ですべて作りあげる、という修業があるそうだ。

Photo: Goetz von Sternenfels

フォードT-モデル: 当時、手頃な価格で手に入り、どんな道でもスムーズに走ることができた。ヘンリー フォード自身が組立ラインで車を作るというアイデアを思いついたわけではないが、「小さなブリキ男」がアメリカをモータリングしたのである。

しかし、フォードは大量生産の車のアイデアを初めて成功させた人物である。非常に成功したのだ。19年間で1,500万台の「ティン リジー(Tin Lizzys)」を生産した。VWビートルがこの記録を破ったのは1972年のことである。

大林晃平: アメリカの生んだ偉大なるフォトジャーナリストであった、故ジョンラムがトヨタ博物館に行った時、学芸員の山田さんによる「T型フォード運転してみますか?」という申し出に彼は飛び上がるほど喜んでいたという。「トヨタ博物館」にはトヨタ車しかない、と思っていたに違いない。という逸話はさておき、このT型フォードがなければ自動車を大量量産するという産業は生まれず、つまり自動車今ほど普及することはあり得なかったはずである。

当時の雑誌に掲載された「何色でも塗ります、黒ならば」という広告キャッチコピー通り、写真の黒のみ選べた。もちろんそれは大量生産のコストダウンのためである。

Photo: Sven Krieger

シトロエンDS: これほどまでに多くの創意工夫と美意識が1台のクルマに注ぎ込まれたことは、かつてなかっただろう。特に、20年間かけて作られ、大量に購入された車ではない。

そして、偉大なるシトロエンは、運転していても非常に魅力的だ。まるでポール セザンヌの絵を朝食用の板にしたような、実用的なものになった天才の一撃だ。

大林晃平: かつてパリのグランパレで発表された時、偉大なジャーナリスト・F1パイロット・ルマンウイナーであった故ポールフレール氏は、会場でDSを見たとたんに「宇宙から来た車だ」、と思ったという。そしてそれから60年以上が経過しても、その言葉は今でも通じる。これほど時代を先取りし、永遠に未来に向けて走り続ける自動車はもう2度と出てこないだろう。ハイドロニューマティック、半透明のルーフ、操作が大変難しいセミオートマチックトランスミッション、丸いボールのようなブレーキペダル……、文字通り、個性と特記すべきパーツの塊のような自動車である。

Photo: Christian Bittmann

キャデラック エルドラド ビアリッツ: キャデラックは車輪の上に、バロック様式の城を築くことに成功した。巨大な装飾テールフィンを見てほしい。まるでゼネラルモーターズの高級ブランドが、2,525年の銀河系スペースハイウェイのためのクルマを、1959年の時点で提供しようとしていたかのようだ。

GMのデザインチーフであるハーレー アールと彼の部下たちがXXLサイズのボックスフレームとホワイトウォールタイヤの上に置いたものは、自動車製造におけるフィン(テールフィン)ファッションの比類なき頂点である。

大林晃平: こういうクルマこそ、定冠詞のつくザ・アメリカ車。巨大なテールフィンも、豪華絢爛のシートも、再絶頂期のアメ車の中のアメ車。このクルマが日本に似合う場所は残念ながら今も昔も日本のどこにもなく、輝ける時代のアメリカの中においてこその自動車。このころのアメリカ車は技術的にもデザイン的にも世界の最先端であり、限りなくラグジュアリーで、ジェット機に近づこうとしていた自動車だった。リッチという言葉はこういう自動車のためにある。

Photo: RM Auctions

フェラーリF40:ヴァルター ロールは、かつて「ポルシェ959」を何と呼んだか? 「コンフォートカー」。まるで柔軟剤のようだ、と。しかし、F40は違う。80年代の真のピンナップカーはマラネロから来ているのだ。念のため: 「フェラーリF40」は478馬力V8ツインターボエンジンを搭載し、最高速度は324km/hだった。

大林晃平: フェラーリの限定モデルの中でも、やっぱりこのクルマだけは別格。生産台数は意外と多い(1,311台と言われている)が、そんなことまったく関係なしの人気者。欠点は燃料系などに起因する燃えやすさと、とにかくドッカンターボなので、ヘタクソな人が運転すると土手から落ちたりすることが多く、修理に運びこまれる率も圧倒的に多かったという。エンツォ フェラーリ公認の、最後の、そして永遠のフェラーリ。

Photo: Sven Krieger

NSU Ro 80: ヴァンケルセダンは、時代を先取りしていただけでなく、速くて楽しいクルマだった。今日、それはあまりにも安い。

革新的なエアロダイナミクス、大胆なエンジンとトランスミッションのコンセプト、広いスペースなど、ひとつのクラスのデザインスタイルを形成した車が、1万ユーロ(約133万円)もしないで手に入るところが他にあるだろうか? NSUがかつて、平和でスマートなネッカーズルムの人々のためにあったことを思い出す時が来た。

大林晃平: このNSUを、唯一好きなドイツ車、というアンチドイツ車党の人物もいるほど、あか抜けたボディ。半世紀も前とは思えないほどの先進性と空力は、この後アウディへと継承されることとなる。残念ながら肝心のロータリーエンジンはトラブル続きでちゃんと走らず、もはやパーツもないため壊れたらそこで一巻の終わり。それでも歴史の中では、最初のロータリーエンジン搭載車として記録されることは間違いない。

Photo: Sven Krieger

チシタリア202: ピニンファリーナのシグネチャーでモダンさを謳歌した一台。ポンツーンボディというアイデアは、若きチシタリアブランドが小型スポーツクーペにこの愉快な形状を採用したときには真新しいものだった。

現在、ニューヨーク近代美術館(MOMA)に展示されている「202」は、その名残りである。長いボンネットの下にはV12ではなく、「フィアット1100」のエンジンが搭載されており、「チシタリア」では50〜65馬力を発揮していた。

大林晃平: シンプルで美しく、そして不変のデザインというのはこういうもの。MOMAに収蔵されている自動車は、これとスマートであるが、どちらもミニマムかつ、普遍的なバランスを持つからだろう。チシタリアの場合、バランスのとれたボディの美しさもさることながら、フロントグリルとかライトのシンプルさとバランスは、現代の路上に溢れる、いかつく醜いミニバンに説教してほしいほど。バンパーが早くも同色なのも先進性であった。

Photo: Christian Bittmann

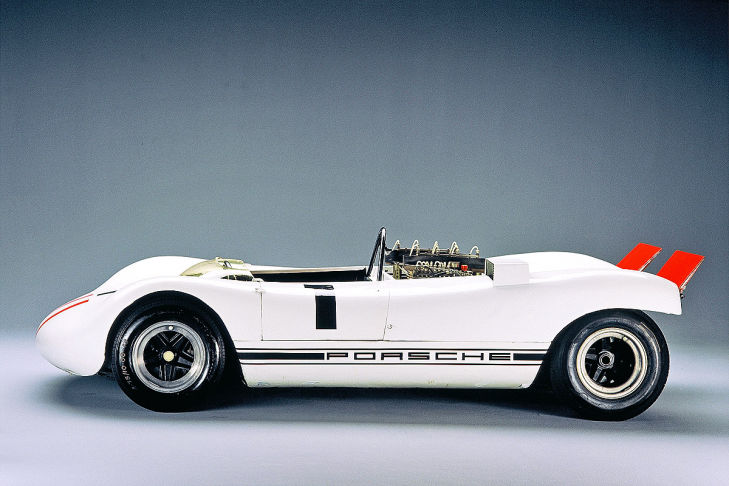

ポルシェ909ベルクスパイダー: 独創的な狂気は、このように軽くてもいいのだ。2リッター8気筒ボクサーをリアアクスルの前に配置するというアイデアに、エンジンファンは驚嘆した。しかし、本当に衝撃的だったのは、開発責任者のフェルディナンド ピエヒが率いるポルシェのエンジニアたちが、アルミ製のトレリスフレームを持つこのプラスチック製の獣の重量を、430キロにまで押し下げたことだった。2台の「909」がレースに出たのは、ゲイズバーグとモン ヴァントゥーの2回だけだった。

大林晃平: ピエヒは素晴らしいクルマとはどういうものなのか、ちゃんと理解していたと改めて思う。この「909」もまさに革命的なエンジニアリングと素材の宝庫。圧倒的に軽い車重に8気筒の水平対向エンジンという、凡人には思いつかない自動車である。なお、ヒルクライムレース専用のためガソリンタンクには満タンでも15リッターしか入らない。(笑)

Photo: Werk

VWバスT2キャンパー: 放浪癖を直すのに最適な方法だ。なぜなら、このようなバンはスペースがあり、技術的にシンプルで、素晴らしく気取らないからだ。多くの人は、「タイプ2」が多機能だったことを知っている。

70年代、80年代の目撃者は、職人やヒッピーに愛されていたことを覚えている。「T2世代」では、47〜70のボクサー馬力があれば、大陸間のカーツーリングには十分だった。ウッドストックでもワインルートでも、家はバスの中。

大林晃平: T1やT2を見ると、本来ミニバンというものは、どういうデザインであるべきなのか教えられるような気がする。威圧感のかけらもなく、生活の中でふんわりやさしく存在する自動車。本来、日々の生活の自動車というのはこういうルックスであるべきなのではないだろうか?

今でも多くの人に愛され、昔も今も多くの若者にも支持を得る理由は、この優しさと自由を自然と表現したルックス故なのである。フォルクスワーゲンよ、EVでこういうミニバン早く出してくれ。

Photo: Kai-Uwe Knoth / AUTO BILD

ボルボ240ステーションワゴン: ヤングタイマーに洗濯機や冷蔵庫を持たせるのが流儀。「240ステーションワゴン」は、主に実用性を追求したものである。買った人がそれを、法外な消費に対するシンボルとして、ステータスシンボルに対するステータスシンボルとして見ることは意図していなかった。

ボルボのステーションワゴンの神話は、その製品から生まれたものだ。そして、スタイリング的なスタイリングがないことにより、流行遅れになることもない。

大林晃平: 一時期、カメラマンといえばボルボのステーションワゴンという時代があった。またアメリカでもボルボのステーションワゴンは人気があり、知識階級の人が乗っていたことも多かったと記憶している。決してものすごく丈夫でもなく、剛性が高いわけでもなく、壊れないわけでもなかったけれど、北欧というイメージ、ボルボというイメージ、そしてこのルックスが相まって、実にいい感じのポジションにいた自動車だったと思う。実用性ということを考えれば自然とこういう形にはなるが、決して冷たくなく、大型犬のようにやさしい風貌だった「240」。今でもたまに見かけると、きっと乗っているのは良い人なんだろうなぁと、つい思ってしまう。

Photo: Werk