【80年代のイタリア車とフランス車】パート2 不朽のデザイン アバンギャルドなシックさ 夢のスーパースポーツカー 夢の80年代

2023年5月16日

大林晃平: ルノー フエゴの持っていた、当時最先端の装備がリモコンキー。今となっては当たり前の装備品だが、当時は最新鋭の秘密兵器装備であった。とはいっても作動できるのは、車のごく近くからで、今のような高感度ではなかったが……。ちょっと未来的な3ドアハッチバックの車内にはデザイン最高で、ウルトラソフトなシートも備わり、フランス車濃度はなかなか高い。フランスをはじめ、スペイン、アルゼンチン、チリ、ベネズエラなどでも生産されたが、電気系統のトラブルによる火災も多く、信頼性は低かったそうである。

Photo: Markus Heimbach

大林晃平: この内装の格好良さと、未来的なボディデザイン・・・。ミニバンの先駆者がこのエスパスであった。マトラで生産されたエスパス、日本では由良拓也さんなど、関係者も所有していたし、何より日本の各自動車メーカーがこぞって購入し、ばらしたり、検証したりしながらミニバンの開発に勤しんでいた時代であった(特にエスティマには多大な影響を与えたと個人的には思っている)。残念ながら信頼性は低く、トラブルも多かったというが、今でもエスパスがあったからこそ、ミニバンがこれほど一般的になったと信じている。

Photo: Uli Sonntag

大林晃平: シトロエン2CVのライバルと言われることも多いが、より高性能(シトロエン2CVと比較しての高性能、という注釈は必要だが)徹底的な実用車であったルノー キャトル。もちろん大ヒット作となり、フランスの町中を埋め尽くすほど売れた。カングーの祖先ともいえるフルゴネットもあり、バリエーションも限定車も豊富。シトロエン2CVとの違いはクーラーがオプションでちゃんとつくことだが、きっとクーラーのスイッチを入れると大幅にパワーダウンしたはずで、あまりお薦めしない。

Photo: Uli Sonntag

大林晃平: プジョー305の好敵手がこのルノー9。ライバルと似たようなデザインを持ちながら、よりソフトで豪華装備だったのがこちら。(写真の一台も、ちゃんとATでパワーウインドウがついていることに注意)。革新的だったのがシートのスライドの動き方で、弧を描くように高さを変えながら前後する。どうしてこうしたのかは不明ながら、そのかけ心地は超絶素晴らしかった。アメリカではコンバーチブルモデルが発売されていたが、アンダーパワーで信頼性も低かったため、珍車扱いだったと現地の人に聞いたことがある。

Photo: Sven Krieger

大林晃平: ルノー11はルノー9の一つ上のセグメントの一台。フランス国内ではタクシーとして扱われることも多かった。007、ロジャームーア最後の出演となった「美しき獲物たち」ではジェームス ボンドが運転してカーチェイスを繰り広げるが、屋根を吹き飛ばされるは、後ろ半分を失くしたまま走り続けるは、ギャグの対象としての出演していた。前半分で走れるというのは、FFであることを強調したかったのだろうか。

Photo: Markus Heimbach

大林晃平: 今でも魅力的でルノーの歴史に残るであろうサンク ターボ。特に初期のマリオベリーニの内装(ベージュなどもあったが、赤と青のカラーリングの方がなんとも素晴らしい)を持ったモデルは超絶かっこよく魅力満載。1.4リッターではあったが、幅が1750㎜(デザイン的に幅広に見えるが、今となっては、たったの1750㎜しかないのである!!)のため3ナンバー。またエアコンももちろん無理だが、そんなことどうした、という一台。クリオにも同系のモデルはあったが、やはり存在感で圧倒的なのはこちらのほう。

Photo: Aleksander Perkovic

大林晃平: メガーヌの先祖がこの19。地味ではあるがまとまりのあるデザインや、バリエーションの豊富さと相まってフランスではベストセラーモデルとなった。黒いバンパーやドアプロテクター、黄色いフォグランプなどディテールも時代を感じさせるが、ピニンファリーナデザインの(ライバルであった)プジョーに対し、こちらはジョルジェット ジウジアーロであったことが面白い。

Photo: Werk

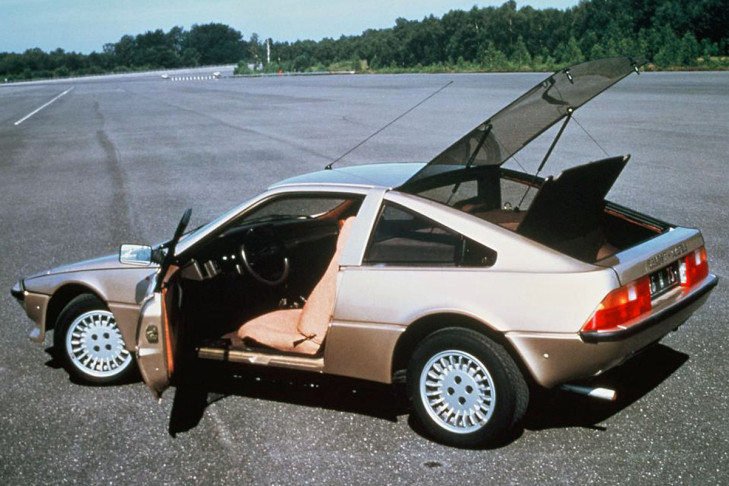

大林晃平: 未来的な自動車というのはこういうもの、というフランス的なスポーツカーがアルピーヌ。特にこの初期モデルは前衛的な美しさで後期モデルのA610よりもバランス的に美しいと思う。中央部にピポットを持ち、妙な動き方をするワイパーなどヘンテコな部分を満載。特に電動式のドアレリースはトラブルが頻発し、車に乗れない、車から降りられない、という苦情が多かったという。Photo: Werk

大林晃平: SUV全盛の今、このまま売っていても人気が出そうなタルボ マトラ ランチョ。見かけと違い、前輪駆動のみの、あくまでもコスメティックスなSUVモデルではあるが、冒険に行かなくとも(そもそも行かない)、雰囲気たっぷりなディテールなど魅力は高い。その証拠に、当時はミニカーなども流通し、それなりに人気は高かった(が、今やもうフランス国内でもほとんどこの車は見かけないそうである)。蛇足ながらマトラはフランスの航空産業であり、そういう意味では革新的なデザインやコンセプトのものが多い。

Photo: Werk

大林晃平: ムリナの持っている最大の特徴は……横並びの3列乗車という変則的なレイアウトだった。残念ながら座ったことなどないが、大柄な大人が横3列で並んだ場合、かなりシフトとか窮屈そうだが、いったいどうなんだろう? 日本にも実は輸入されており、見かけたことはあるがFRPのボディがちょっと歪んで(塗装も浮いたりして)見えるなど、品質的には心配な面も多いので、これから購入される方はどうか心して付き合ってほしい。

Photo: Hersteller

大林晃平: タルボのホライゾン、って地味も地味だし、日本にはおそらく生存していないと思うが、アメリカにはまだ生き残っているかも・・・。でもおそらく当時もこの大きさでは富裕層は絶対乗らず、ハウスキーパーや、ベビーシッターの足車的存在だったのではないだろうか・・・。

Photo: Werk

大林晃平: バッチを外してしまえば「この車なあに?」のクイズに十分なるはずのタルボット。クライスラー傘下になったり、シトロエン・プジョー傘下になったり、紆余曲折なメーカーではあったが、そもそもはイギリスの自動車メーカーである。80年代のタルボットの車種にはソラーラ、タゴーラ、サンバなどがあったが、写真はソラーラ。タゴーラとの見分け方はライト周りで、タゴーラのほうがより大きなヘッドライトと、長方形のウインカーレンズを持つのに対し、ソラーラは台形のウインカーレンズを持っている。街で見かけたらその部分が判別ポイントなのでよろしく。

Photo: Werk

Text: Lukas Hambrecht