【あの日に帰りたい】名車、珍車、スーパーカー&実用車 1960年代のクルマ124選 中編

2021年9月10日

活気あふれる60年代(その2): フィアットからホンダ、ジャガー、ランボルギーニ、ランチア、ロータス、マセラティ、そしてメルセデス・ベンツまで44台

1960年代のドイツ。ペチコートの代わりにミニスカート、そしてビートルの代わりにコンパクトカー。そして(!)、ハンブルクの港に、初めて日本車が上陸したのも60年代だった。スウィンギングシクスティーズ(Swinging Sixties)のクルマを一気に紹介!

当時はまだ、飲酒運転を禁止するアルコール量の限界値はまだ存在しなかった。

アメリカであらゆる販売記録を塗り替えていた「VWビートル」と同じように、セルフモニター用のパフチューブが大ヒットしていた。

「NSUプリンツ」のデザインは、アメリカでは「シボレー コルベア」に由来している。

そして、1967年、ハンブルクの港にはまったく異なる惑星からの未知なるものが到着する。

1967年、ハンブルクの港に到着したのは、日本からドイツに正規輸入された最初の車、「ホンダS800」だった。

全長3.34メートル、車重760キロ、最高出力67馬力。

さらに、8,750ドイツマルク(約58万円)というわずかな価格も印象的だった。

4気筒で11,000rpmまで回転する。

しかし、ドイツ人は懐疑的で、「ビートル」や「オペル カデット」を好んで購入した。

以下のフォトギャラリーでは、1960年代に、ドイツで走っていたすべての車を、アルファベット順に紹介する。

大林晃平: ピニンファリーナ作のボディは実にエレガントで美しい。エンジンは2リッターと2.5があったが、後者のみフェラーリ工場で生産された。当時このクルマに乗れた人はもちろん大金持ちかトップスターで、そういう上流階級のための一台である。

大林晃平: 革命的な自動車というのはこういうの、のこと。こんなに小さいのに6人も乗れるのだから。写真はタクシー使用だが、上品なカラーリングが小粋である。実際にムルティプラに乗せてもらったことがあったが、柔らかく快適な乗り心地で楽しかった。もちろん絶対的な性能は必要最低限なものだったが。

大林晃平: 写真はスペシアルと呼ばれる「普通のベルリーナ」だが、他にクーペとスパイダーもあった。スパイダーのデザインは、若かりし頃のジョルジェット ジウジアーロである。価格も安かったため、この「850」は大ヒットし、イタリア全土に普及した。

大林晃平: 当時のフィアットの中でもかなりの上級モデルが「1300」と「1500」、ということよりも、写真のいかしたモデルの女性が着ている服装が実に素敵。60年経過した今見ても、少しも古く見えないのがすごい(クラシックを意識した、パリコレの最新と言っても、通じそう)。

大林晃平: 「フィアット128」は今でも名車と言われ、ダンテ ジアコーサの前輪駆動だが、これはもちろんその影響を及ぼしたのは「ミニ」であることは言うまでもない。ステーションワゴン、クーペ、有名なラリーなど、バリエーションも豊富。良い感じの女性二人が海岸で乗る一枚は、妙に素敵だ(笑)。

大林晃平: まごうかたなき、ピニンファリーナデザインの洒落たスパイダー。写真はおそらくスパイクタイヤを履いての一枚だが、白い雪とのコントラストが美しい。サイドミラーの位置(ドアではない)にも注意。

大林晃平: フィアットとしては高価すぎることもあり、生産台数は伸びなかったものの、V6エンジンや当時は珍しかったエアコン(クーラー)も用意されるなど、中身は革命的であった。デザインはこれまたピニンファリーナである。ちょっとBMW風のデザインは意識したものか??

ドイツで最初の日本製正規輸入車は、ハンブルグ港に上陸した単品の「ホンダS800」(上掲写真)であった。

大林晃平: 60年を経過した今でもわが国にも愛好家が絶えない「S600」だが、ヨーロッパでも同じこと。小さなエンジンは宝石のようと評された。

大林晃平: 当時の高性能スポーツサルーンが「MKⅡ」。ウッドと革の内装など作りも豪華。写真はワイヤーホイールモデルだが、ボディ同色ホイールのものもある。ディスクブレーキも備え、リアバンパーには、「ディスクブレーキなので注意」とエンブレムさえ備わっている(俺の車はディスクブレーキなので効くため、接近注意、ということ)。

大林晃平: 「Sタイプ」とはいっても、フォード資本下のクルマではなく、こちらがホンモノ。ボディは「マークⅡ」よりも大きく広いが、その分デザイン的には間延びしている。そのためヨーロッパにおける販売も決して良い成績には至らなく、「420」に席を譲ることになる。

大林晃平: 最上級モデルが「420G」で、名前の通り4.2リッターエンジンを持つ高級車。ディムラー版もある。写真を見てもわかる通り、「XJ」に相通ずるデザインを持つ。残念ながら高価なこともあり、販売的には非常に少数なまま終了した。

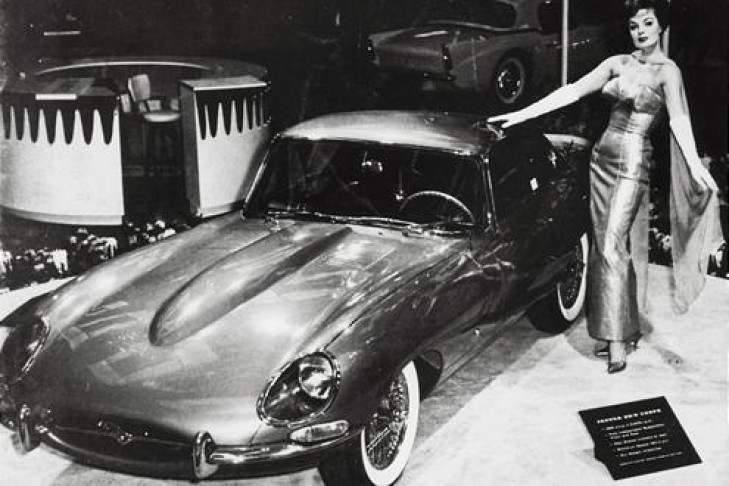

大林晃平: 今でもジャガーと言えばこれ、とも言うべき代表作。ホワイトリボンタイヤを持つ写真の一台はデビューした時のものと思われる。傍らのモデルはハリウッドスターのような風格(グロリア エステファンではない)。

大林晃平: ジャガーのサルーンといえば「XJ」。「シリーズI」が一番美しいという人が多いが、デザイン優先でリアシートのヘッドルームなどは犠牲になっている。この後、「シリーズⅡ」、「シリーズⅢ」と発展し、ジャガーの中で最長期にわたり作られた。

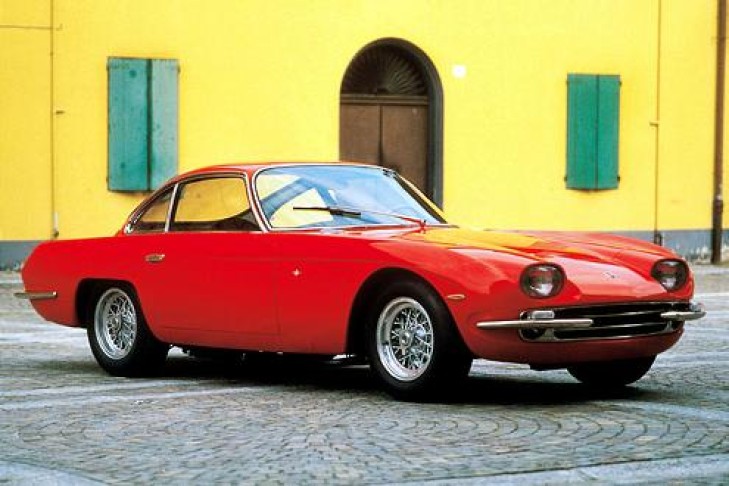

大林晃平: ランボルギーニの最初の生産車が「350GT」。フランコ スカリオーネのボディはなんとアルミ製であった。写真は2シーターだが、2+2モデルも登場した。

大林晃平: ランボルギーニとは思えないほど(失礼)、上品で繊細なデザイン。これもフランコ スカリオーネのデザインである。このボディカラー、今のランボルギーニのラインナップの、どれにも似合いそうにない。

大林晃平: 基本的には、「イスレロ」のメカニズム部分は、「400GT」と同一と考えて良いが、フロントデザインの違いだけで、スーパーカーの雰囲気が漂う。ホイールの違いなどにも注目してほしいが、空力を無視したような位置につくドライビングランプ(フォグランプではない)が可笑しい。

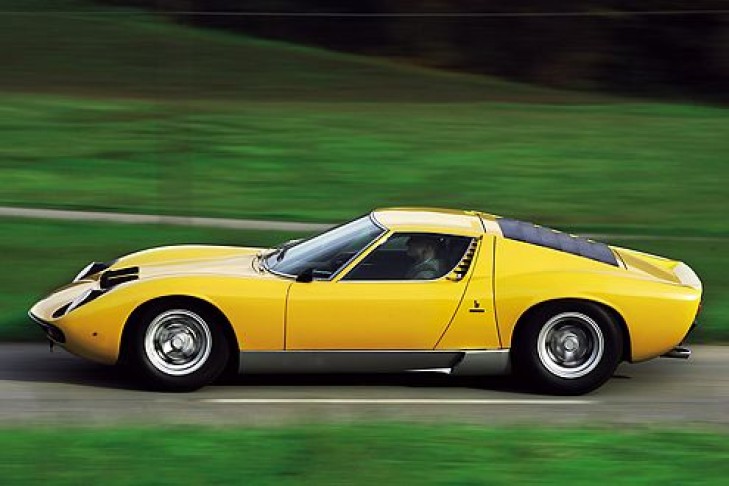

大林晃平: ランボルギーニの歴史上、もっとも大切な車の一つ。毎度の解説で申し訳ないが、世界中のトップセレブリティ(というよりも、大スターと言ったほうがピッタリくる)に愛された。写真はライトを上げた状態。

大林晃平: 10年も生産された「エスパーダ」は、4シーターなので実用性もある……。信頼性を無視すれば・・・だが。ボディデザインは、マルチェロ ガンデーニだが、ミウラと全く違う雰囲気を持つ。10年で1,200台ということは、一年120台。毎月10台というのはスーパーカーと考えれば驚く数だ。

大林晃平: ドイツナンバーを持ち、今からクラシックカーイベントに参加しようとしている「フルビア」。完全オリジナルなのが素晴らしい。うしろのアウディやフォードと比べると低く、小さいのがわかる。

大林晃平: ザガートと聞くだけで、昔は憧れたものだが、「フルビア ザガート」も端正なボディデザインを持つ一台。中身はもちろん「フルビア」だが、まったく異なる雰囲気を持つ。ナンバーから推測すると、当時に撮影した写真である。

大林晃平: 「アッピア」と「フラミニア」の中間のセダン。後にピニンファリーナによる2ドアクーペ(ホイールベースが短い)や、ヴィニャーレによるコンバーチブルが追加されるなど、有名関係者勢ぞろい。写真では立派に見えるが、幅は1610㎜しかない。

大林晃平: こちらはさらにザガートのデザインしたヴィニャーレ。中身は水平対向4気筒と、革新的なエンジン搭載で、先進的なメカニズムを持つのが当時のランチアやアルファロメオであった。写真のようにレースでも大活躍。ジェットヘルメットをかぶったレーサーがかっこいい。

大林晃平: フラビアより格調高いフラミニアは言うまでもなく最高級セダン。13年間で約12600台余りが作られたが、当時のイタリア大統領(ジョヴァンニ グロンキ)の車はこのフラミニアだった。大統領専用車はピニンファリーナが製作を担当し、キリナーレと呼ばれている。(キリナーレとは、大統領府のこと)

大林晃平: 運転席にいるのは、イタリアの生んだ大俳優、マルチェロ マストロヤンニ、というように当時の大スターの乗るクルマが「フラミニアGT」。「GT」と「GTL」が作られたが、「GTL」のほうが、圧倒的に数が少ない。