【このクルマなんぼスペシャル】世界最高峰のオークション モントレークラシックカーオークション 全部はとても紹介しきれません!

2022年8月26日

まさに凄い!の一言だ。息をのむような名車の数々。毎年、毎年、8月にペブルビーチで開催される、「モントレーカーウィーク」でおこなわれるクラシックカーのオークションには、豪華で伝説の名車が数多く出品される。まさに究極のオークションで、夢の場所、カーマニアにとっての天国だ。これらのクルマを集めてくるRMサザビーズの力も驚きでしかない。今年出品される中から、興味深いモデル8台を紹介する。画像とともに思う存分楽しんで欲しい。

落札価格: 302,000ドル(約4,168万円)

• オリジナルスパイダーコルサを見事に再現

• ラリーに最適な保存状態のよいレストア車

• 真に美しいアルファロメオのパフォーマンス

1939年、ヴィットリオ ヤーノの伝説的な直列6気筒アルファロメオの3番目のシリーズとしてデビューした「6C 2500」は、終わりと始まりを告げるモデルである。戦前ではアルファロメオの最後のモデルであり、第二次世界大戦後は戦後初のモデルとして、時代に合わせてエンジニアリングとスタイリングを進化させてきた。つまり、2つの時代をつなぐ架け橋となり、真のコーチビルド、ハンドメイドのアルファロメオの最後となったのである。

そして何より、ドライバーの立場からすると、「6C 2500」はスリリングな乗り物であった。フロントにパラレルトレーリングアームとコイルスプリング、リアにトーションバー付きスイングアクスルを備えた4輪独立懸架を採用し、アルファとして初めて時速160kmを達成した。最高級グレードの「6C 2500SS」は、3気筒エンジンで110馬力のパワーを発揮し、これほど刺激的なモデルもなかった。

カロッツェリア トゥーリングが競技用「ティーポ256」バージョンの「6C 2500SS」に、特に軽く、劇的で、魅力的に飾らないスパイダーコルサのデザインで4台を生産し、そのうちの1台がこの個体である。その影響は長く続き、戦後のロードゴーイングカー「6C 2500」や、ミッレミリアで有名なツーリングボディの「BMW 328」のデザインに影響を与えたのである。

優れたパフォーマンスと軽快さ、そしてスタイリッシュな美しさを兼ね備えたこのアルファは、世界中のイベントで新しいオーナーを魅了することだろう。

大林晃平: エレガンテなアルファロメーオ! 美しい自動車とは本来こういう自動車のことを指すのだろう。現代の路上にあふれるウネウネデザインの、妙に強面自動車は一度このクルマの爪の垢を煎じて飲むべし。価格は高いと思われるかもしれないが、このコンテンツに登場する以下の自動車の価格を考えれば割安に感じてくると思うので、ぜひぜひ最後までお楽しみください。

一応6C 2500SS」がどういう車かというと、生産台数は36台で、当然すべてコーチビルダーによる製作のため、顧客の要望で一台一台すべて異なる、そういう自動車だ。で、どこにそんな車で乗っていくかというと、夏のコモ湖のパーティー会場に、ドレスに合わせた色と形の車で乗り付ける(この場合、車が先、じゃなくて、ドレスが先、というところがポイント)、と、そんな優雅な時代のお話であります。

落札価格: 不明

• カレラ後期型エンジン搭載のポルシェ911Sタルガ

• 1987年製のポルシェ911カレラ3.2リッター空冷フラット6気筒エンジン搭載

• 燃料ポンプ、フィルター、インジェクターを一新、エンジンの電子制御ユニットを修理

• パワーは、オリジナルの5速マニュアルトランスアクスルを介してホイールに伝達

• 15インチのペイント&クローム仕上げのフックス製アルミホイールにPirelli製パフォーマンスタイヤを装着

大林晃平: 1975年の「タルガ」。「タルガ」という部分がミソで、ぼくはタルガが大好きなのだが(なんとも贅沢で、なんともオシャレでいいじゃないですか、ねぇ)、生粋なポルシェファンからは「クローズドのクーペに限る」と言われ、ポルシェに華やかさを求める人からは「カブリオレにすりゃいいじゃんけ」と言われてしまう、ちょっと損な存在。でも僕はタルガが好きだ。もし一生のうちにポルシェを買うのなら、「タルガ」、それも地味めの洒落た色、というのがパーソナルチョイスである。という話はともかく、今回の一台は個人的にはビミョー。というのも1987年の3.2リッターエンジンに換装してあるからで、オリジナルモデルとしての価値は少ないし、あまり大金を投資することはどうなのだろう、まあ毎日使うにはこちらのほうがいいでしょうけれど・・・。

あと、この車、フェンダーに跳ね馬ステッカー貼ってありません??(^^

落札価格: 566,000ドル(約7,810万円)

• 伝説のランチア ストラトスHFのユニークなロードレーシングモデル

• 1977年から1984年にかけて、デイトナ24時間レース、セブリング12時間レース、ワトキンスグレン6時間レースなど、数多くのレースで活躍

• ディーノV型6気筒エンジンを搭載し、ベルトーネのウェッジスタイリングが印象的な、恐るべき実力派

• 過去の歴史や整備のファイル、スペアパーツが付属

「ランチア ストラトスHF」は、この時代の最も個性的な車の一台であり、一般的にはラリーで使用されることを想定して作られた。しかし、現オーナーのアルツノフは、世界ラリー選手権で3度優勝したこのモデルを見たとき、別のプランが頭に浮かんだ。マルチェロ ガンディーニのスタイルで、ベルトーネのボディを持つこのウェッジを、ロードレースで走らせたいと考えたのだ。「フェラーリ ディーノ」の2.4リッターV型6気筒188馬力を搭載したストラトスは、軽量でショートホイールベースのため、大幅な改造を必要としなかった。

500台しか製造されなかった「ストラトスHF」の中でも、ロードレースで活躍した経歴を持つ本車両は、特に興味深い存在だ。ランチアのレーシングカー化で取り外された純正ホイール、ワイヤーハーネス、排気系部品、燃料タンク、ボディパネル、パネルモールドなどのパーツと整備ファイルが付属しており、世界中のヴィンテージレーシングサーキットで注目を集める可能性を秘めている。

大林晃平: 「ランチア ストラトス」こそ永遠の夢の一台、という人がいる(CG TVキャスターの田辺憲一さんもその一人だ)。私ももちろんその説におおいにうなずくし、乗ったことはもちろんないけれど、「ストラトス」の魔力はものすごく強い。小さく、軽く(1,000kgを切っている!)、電子デバイスなどに頼らないことや、その生まれた歴史や背景などなど魅力は尽きないが、なによりはまずこの形、そしてそれが何にも似ていないことが魔力の根源だろう。そんな「ストラトス」だが、総生産台数は500台以下と、とびきり少ない。個人的には「普通の」、できるだけ渋い色に乗ってみたいと思ってしまうが、今回の一台は歩んできたヒストリーにも重みがある一台なため、高いのはやむを得ないだろう。

落札価格: 280,000ドル(約3,865万円)

• 1994年日本グランドツーリングカー選手権(JGTCC-GT1)において、長谷見モータースポーツがNISMOと共同で製作したマシン

• 長谷見昌弘がドライバーズチャンピオンシップで総合2位を獲得

• 1994年の第1回十勝24時間レースでも優勝し、R32スカイラインとして唯一、国内24時間耐久レースで優勝を果たした

• 1996年に長谷見モータースポーツから直接譲り受けた

• ワークス製RB26DETTエンジンとエクストラック製6速シーケンシャルトランスミッションを搭載

• 1994年当時のレーシング仕様で保存されている。

無敵のスカイライン

日産の3代目「スカイラインGT-R(R32)」は、国内最高峰のツーリングカー競技において4シーズン(1990、91、92、93年)完全無敗という、トップレベルのモータースポーツでは稀に見る偉業を達成した。そして、1993年には、FIA、日本自動車連盟、オーストラリアモータースポーツ連盟が、「R32」の絶対的な優位性を封じるために、ツーリングカーのカテゴリーを複数新設する事態にまで発展したのである。

この車両は、最終戦終了後、長谷見モータースポーツ社で徹底的に整備され、チーム事務所に展示されていた。その後、東京在住の現オーナーは1996年にこの「R32スカイラインGT-R」を長谷見から直接譲り受け、重要なレーシングカーを集めたプライベートミュージアムに展示していた。26年にわたる丁寧な所有期間中、このクルマはほとんど一般に公開されることなく、レース時代から、短い展示ドライブを挟んでの静態展示という丁寧な生活を送ってきた。1994年のレース仕様から一度も変更されていないため、REINIKエンジンやECU、エクストラックトランスミッション、APブレーキシステム、ボディワーク、機械的な足回りなど、レースで活躍した主要部品がそのまま残っている貴重なR32だ。ボディには最終戦のステッカーが貼られたままだ。

このような日本が誇るレーシングカーを、明確で素晴らしい出所とともに入手できるチャンスは、極めて稀だ。JDMモータースポーツの至宝、「スカイラインGT-R R32」を手に入れるまたとないチャンスだ。

大林晃平: 今や世界的にコレクターズアイテムの方向に邁進状態のGT-R。価格も高騰しており、今回の価格もなんだか納得?の金額である。この一台は長谷見モータースポーツという付加価値もさらについているし、コレクターズアイテムとしては貴重な一台なのだろう。もちろん街中では使えないけれど、スカイライン博物館のオーナーの方などには、ぜひ購入していただきたい一台である。それにしても今の世の中を見たら、桜井眞一朗さん(スカイラインの父)はどういう想いを抱くだろうか?

落札価格: 885,000ドル(約1億2,213万円)

• 402シリーズのレジェール(軽量)シャシーで製造された6台のクーペのうちの1台

• 現存する3台のうちの1台

• すべてのボディスタイルを含め、105台が製造されたうちの1台

• プルトーのジョルジュ ポーランによる精緻なコーチワークデザイン

• 1937年ル・マン24時間レースで総合5位

• 第1次と第2次世界大戦間のフランス自動車史における唯一無二の逸品

戦前のフランスで、競技用として活躍した最高級のコーチビルダーといえば、ブガッティ、ドライエ、ドラージェ、タルボラーゴといったメーカーに限られているのが一般的だ。しかし、大衆車メーカーであるプジョーは、コンクール デレガンスを制するに足るダイナミックなレーシングカーを短期間生産したのである。

エミール ダールマットは、フランスの航空技術者クレマン アデルのもとで4年間修行した後、生涯にわたってスピード狂となった。第一次世界大戦後、パリにガレージを構え、自動車の販売と修理を手がけながら、エンジンの改良に努めた。やがてパンハードやプジョーの正規販売店となり、1930年代初頭にはプジョーの販売とサービスだけに専念するようになった。

1938年、プジョーはダールマットに402シャシーの最新バージョンである402レジェール(軽量版)を提供した。先代よりも短くワイドなこのシャシーは、より高度に開発された「プジョー402ダールマットスペシャル」のベースとなり、クローズド/オープンの両ボディが作られた。1938年のル・マン24時間レースには、競技用に準備された3台が出場し、シャルル ド コルタンゼとマルセル コンテがドライブしたロードスターは、前年優勝したドイツのアドラーズを破って総合5位、2リッタークラスで優勝を飾った。

生産台数はロードスター53台、カブリオレ32台、クーペ20台の計105台とされ、1938年の402系プラットフォームで生産されたクーペはわずか6台だった。

大林晃平: 一瞬、ブガッティか、と思ってしまうような流麗なデザインのプジョー。というか、プジョーと教えていただかなければ、プジョーと思えないまま終わってしまうだろう。まあ当時はコーチビルダーがボディを手掛けていたため、どんなデザインも「アリ」の時代ではあったが、こんなプジョーって、正直見たことない(笑)。85年も前の車だから高いのも致し方ないが、もはやこういうアイテムは億超えが当たり前の時代になっていることに驚く。

落札価格: 7,815,000万ドル(約10億7,850万円)

• 18台が製造され、「テスタ ロッサ」の中で最も美しいデザインとして広く知られている

• 1957年ル・マン24時間レースにリッチー ギンサーとフランソワ ピカールで出場

• 伝説のレーサー、ガストン アンドレーのドライブで1958年と1959年のSCCAチャンピオンに輝き、12回の総合優勝とクラス優勝を果たした

• 1957年から1963年の間に少なくとも30回のレースに出場し、18回の表彰台を獲得するという、非常に長く成功したレースキャリアを持つ

• 現在、マッチングナンバーのエンジンが搭載されている

• ミッレミリア ストリカやル・マン・クラシックなど、レース、ラリー、コンクールなど、世界最高峰のイベントへの参加

テスタ・ロッサの伝説が始まる

フェラーリといえば、1954年のル・マン24時間レースで優勝したロングブロックV型12気筒エンジンの設計者が有名だが、エンジニアのアウレリオ・ランプレディは、4気筒エンジンも手掛けて大成功を収めた人物だった。このエンジンは、1952年と1953年のF2世界選手権でフェラーリが圧倒的な強さを見せるとともに、500モンディアルや750モンツァなどのスポーツカーにも搭載され、多くの勝利を収めた。このエンジンは、特に短距離のワインディングサーキットで威力を発揮し、高回転、軽量なモーターがコーナーを駆け抜け、V型12気筒エンジンを搭載したライバルを圧倒することもしばしばあった。

1955年にランプレディが退社すると、元アルファロメオの巨匠ヴィットリオ ヤーノが率いる新しいエンジニアリングチームが4気筒エンジンのさらなる開発を担当し、グロスレッド塗装の新しいシリンダーブロックが採用されるなど、めでたいことが続いた。その後、赤毛のV型12気筒エンジンを搭載した「テスタ ロッサ」が誕生し、スポーツレーシングのプロトタイプシリーズとして最も伝説的な存在となった。

その後、大半はスカリエッティがボディを担当し、フェラーリのトッププライベーターに供給されたが、ごく一部は2.5リッターエンジンに改良され、ツーリングがボディを担当したスクーデリア フェラーリ ワークスカーとして使用されることになった。プライベートレース用に開発された500TRCは、ル・マン24時間、ミッレミリア、セブリング12時間、ニュルブルクリンク1000KMでクラス優勝を飾った。

500 TRCは、わずか19台のブティックモデルで、フェラーリが生産した最後の4気筒モデルである。もちろん、スカリエッティの官能的なオープンボディと驚異的なモーターは、「テスタ ロッサ」伝説の序章に過ぎないが、記念すべき第一章となったのである。

その官能的な外装は、このクルマが伝説的なスポーツカーレースの傑作であり、2つの単語で永遠に知られる存在であることを即座に宣言しているのだ。テスタ ロッサ。

大林晃平: オークションの定番、フェラーリのご紹介。スカリエッティのデザインした希少な「500TRCスパイダー」は18回も表彰台に立った一台だそうで、それほどのレースに参戦しながら、よくぞご無事でいらっしゃいました、と思ってしまう。前述のプジョーのようなクラシックアイテムが2億、3億は当たり前だとしたら、こちらは、10億、20億は当たり前、といつでもフェラーリは桁数が違うのである。

落札想定価格: 725,000~775,000ドル(約9,787~1億4,625万円)

• ポルシェの初期に作られた、めったに見ることのできない無名のプロジェクト

• 全輪駆動と356由来のパワーを備えた高性能軽軍用車

• わずか22台の軍用プロトタイプのうち、5台が生産された

• 完全なレストアが施されている

ポルシェ初のオフロードカー

1954年、ポルシェがブランド価値を高め、財宝を満載したスポーツ用多目的車「カイエン」を発表する50年近く前に、この「タイプ597(Type 597)」は存在していた。ドイツ陸軍の巨大な軽トラックRFPのために行われたこのプロジェクトは、戦後間もないポルシェの車両開発プロセスを垣間見ることができる、非常に魅力的なものだった。リサイクルおよび新開発のコンポーネントを多数採用し、スポーツカーとトラクターの両方のノウハウを機能的に融合させた「タイプ597」は、ポルシェの最も興味深い、そして全く不釣り合いではない創造物と見なされている。

フェルディナントではなく、ある者にとっての新型車

シュトゥットガルトの企業として初のオフロードカーへの挑戦であったとはいえ、創業者がこの分野で培ってきた経験については、決して同じことは言えない。フェルディナント ポルシェは、その数年前に軽軍用車「タイプ82 キューベルバ-ゲン」と「Type 86 シュビムワーゲン」の開発に直接携わっており、それらはもちろん、1939年に彼がデザインした有名なフォルクスワーゲンをベースにしている。

1953年1月19日にドイツ連邦軍がドイツ自動車工業会に適切なRFPを提出した際、フェルディナントがこの分野でオフロード車の生産とドイツ軍との契約履行を経験していたことが、ポルシェに大きな優位性をもたらしたと考えるのは妥当な判断と思われる。この重要な契約をめぐるポルシェの競争相手は、オートユニオンとボルグワルドグループであった。不思議なことに、フェルディナント ポルシェが知的財産の多くを譲渡したフォルクスワーゲン社は、この入札プロセスには参加していなかった。

「タイプ597」へと発展したこのプロトタイプモデルは、軍用車であるにもかかわらず、軽量でパワフル、空冷でリアエンジンという、ほぼすべての意味でポルシェらしいものであった。十分な剛性を持つスチール製モノコックに、ショックアブソーバーを備えた完全独立型のトーションバー・サスペンションが搭載された。1.5Lフラット4エンジンと4速MTは、スポーツカー「356」のものを流用したが、性能よりも信頼性を重視して改良され、革新的なフロントアクスルカップリングにより、4輪駆動が選択できるようになった。水陸両用車であるため、高い車高とハイシルドタブにより、坂道を登ったり、水域を比較的容易に横断したりすることができた。

1954年初頭から、ポルシェの356カレラや550スパイダーの注文に応じて、22台の試作「軍用」車が生産された。少なくとも最初のプロトタイプ2台は、究極の水陸両用機能を実現するためにプロペラとオールが装備されていたとされている。

ポルシェは競合他社に対抗して有望なテストを行ったものの、この契約を勝ち取ることはできなかった。タイプ597の敗因は、高い開発費、1台あたりの価格、組み立て時間、そして同社が予測した同時生産とスペアパーツの流通の困難さだった。

1956年から1960年にかけて、ポルシェはこのモデルを外国の軍隊や国内のスポーツマンに販売し続け、「ヤークトワーゲン」、つまり「狩猟車」というニックネームを獲得した。「タイプ597」は合計71台が生産されたとされ、現在ではごく少数が現存するのみである。

この非常に希少で魅力的なポルシェの黎明期を物語る1台は、シュトゥットガルトの有名ブランドにフォーカスしたコレクションにふさわしいものだ。

大林晃平: このポルシェのプロトタイプ、前にも採り上げたことがあるが、いくらポルシェの歴史的な一台とはいえ、前述の「アルファロメオ6C 2500SSスパイダーコルサ ツーリングスタイル」の2倍以上の価格と聞くと・・・、と考えてしまうのはあさはかなのだろうか。確かに歴史的な価値はあるし、そういう意味では貴重な一台であろう。だが毎日実用で乗るわけにはもちろんいかないし(だれも、それほど貴重な自動車だとはきっとわかってくれないだろうし)、オフロードコースに持ち込む勇気などあろうはずもない。自分で博物館を持っているような方にだけ、コレクターズアイテムとしておすすめしたい。

落札価格: 3,600,000ドル(約5億円)

• 収益金は「ガールズ インク」と「USA for UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)」のために全額寄付される

• カーズのキャラクター、サリー カレラを現代風にアレンジした世界に1台だけのポルシェ911

• ピクサー アニメーション スタジオ、スタイル ポルシェ、ポルシェのゾンダーヴァンシュ チーム、ポルシェ カーズ ノース アメリカによるユニークなコラボ作品

• 911カレラシリーズの中で最もパワフルで魅力的、かつエキサイティングなモデル、911カレラGTSをベースに開発

• サリーブルーメタリック、ペピタシートインサート付きチョークレザーインテリア

• 最高出力473馬力のフラット6ツインターボエンジン、7速マニュアルトランスミッションを搭載

• ポルシェのデザイナー、山下周一とピクサーのカーズ制作デザイナー、ボブ ポーリーによるオリジナルスケッチ、ポルシェデザインの時計、カスタムメイドのホイールラック付きカレラ専用ホイール2セット、ポルシェ テクイップメントの室内カーカバーが付属

ピクサーの名作「カーズ」シリーズに登場する2002年型ポルシェ911カレラの誕生20周年を記念して、ポルシェはこの有名な映画のキャラクターを、2022年型ポルシェ911クーペをベースに現代風に解釈したユニークで1台限りのモデルをチャリティのために提供する。

ツッフェンハウゼンのポルシェ エクスクルーシブ マニュファクチュールで、手作業で仕上げられた「911サリー スペシャル」は、見逃すことのできない特別な一品で、収益は慈善活動のために役立てられる。

大林晃平: 世界中に数多いカーズ(←ちょっとダジャレ)ファン必須の一台。オリジナルスケッチとポルシェデザインの時計、カスタムメイドのホイールラック付(つまり飾っておくための台)カレラ専用ホイール2セット、ポルシェ テクイップメントの室内カーカバーとあるが、この室内カバーというのは、シートカバーなのだろうか……妙に気になる。蛇足ながら写真のうちの右側の一台が、今回売ってくださる一台。さらに蛇足を付け加えるならば、サリーの声は本国ではボニー ハントが担当し、日本語吹き替え版では戸田恵子さんでした。

5億円で落札! この金額が慈善活動のために役立てられるのは素晴らしい。日本ではどうしてこういうことやらないんだろうって不思議に思うのは私だけだろうか・・・。

落札価格: 78,000ドル(約1,080万円)

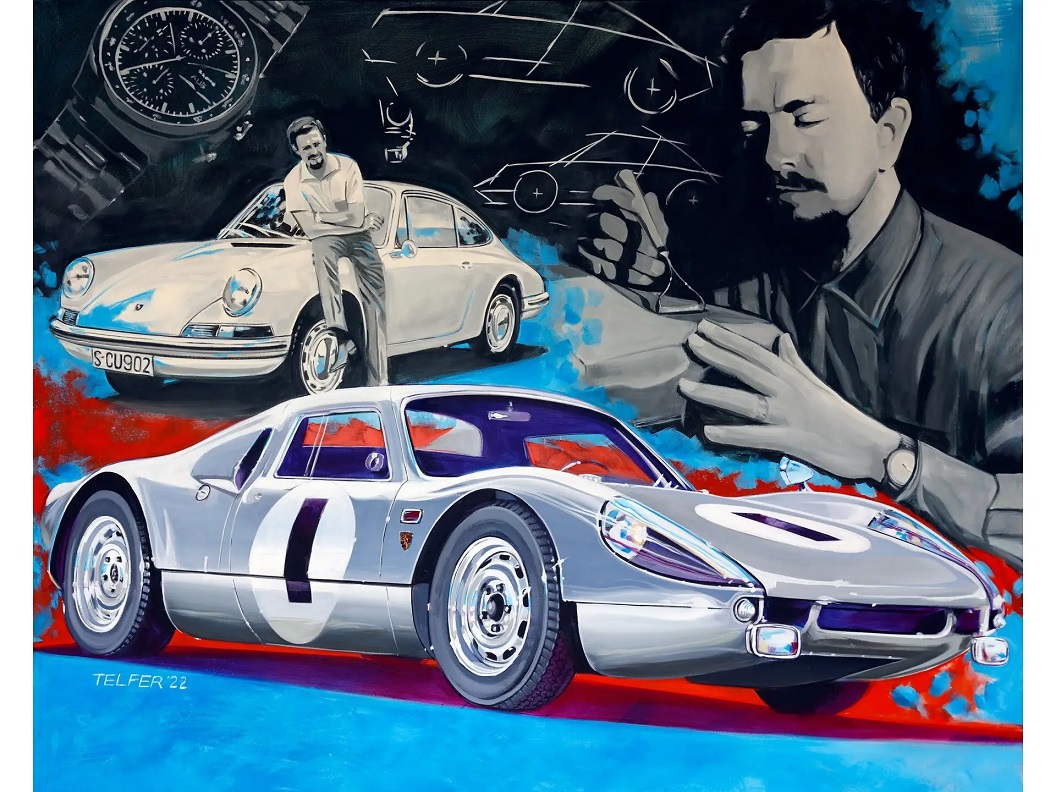

• カリフォルニア在住の自動車アーティスト、ケリー テルファー(Kelly Telfer)が2022年に完成させた1点もののオリジナルペインティング

• モータースポーツ写真家であり、アメリア島コンクール・デレガンスの創設者であるビル ワーナーとのコラボレーション第2弾。

• 全収益は、米国で最も一般的な後遺症のある先天性二分脊椎症を抱える家族の支援を行う慈善団体、「Spina Bifida of Jacksonville」に寄付される。

• アクリル絵具、キャンバス、高さ48インチ×幅60インチ×奥行き11/2インチ

• アーティストによるサインと、”ブッツィ” ポルシェの息子であるマーク ポルシェによるサインを予定

あ、この表紙の絵、気になりましたか?

フェルディナンド アレクサンダー ポルシェ(1935年12月11日-2012年4月5日)は、工学的な才能に恵まれ、革新への意欲に満ちていた。「ブッツィ」の愛称で呼ばれ、フェリー ポルシェの息子で、フェルディナント ポルシェの孫にあたる彼は、家訓と先進のデザインをバランスよく融合する術を持っていた。ポルシェのスポーツカーの遺産を受け継ぐ者として、「ブッツィ」が考案した戦後の車両は、リアエンジンの「911」、ミッドエンジンの「904」と「914」など、シュトゥットガルトに本拠を置くポルシェを近代的な時代に移行させるものとなった。この絵画は、「ブッツィ」の没後10年と、彼が50年前にポルシェデザインを設立したことを記念して描かれたものだ。偉大なデザイナーにふさわしく、「ブッツィ」は彼の作品群に囲まれている。

大林晃平: こういう絵画や彫塑みたいな芸術作品は、その人の感性や趣向で評価が決まるので、ああだこうだ言っても意味もない。興味深いのは、自身でスクレーパーを使ってクレイを削っていることと、絵の左上にポルシェ デザインの時計がかなり明確に描かれていることで、この部分だけが妙に写実的で目立つのがオカシイ。

とにかくポルシェが好きで、大きなガレージやコレクションルームを持っていて、そこに飾る絵を探している方にはまたとないチャンスであろう。と書いていたら、この絵、1,000万円超で落札してしまったそう。残念。

Text & photo: RM Sotheby’s