キメラEvo37 ラリーレジェンド ランチア ラリー037がレストモッドで復活

2022年1月20日

キメラEvo37 – モータースポーツの伝説となったモデルをレストモッドで進化させたキメラは、こうして生まれた。キメラEvo37は、ランチア ラリー037のニューエディションとして505馬力を発揮するとされている。プロトタイプの初試乗と全情報!

伝説の「ラリー037」に、キメラ アウトモビリ(Kimera Automobili)からふさわしいニューエディションが登場する。

我々はレストモッドに会いに行き、そのプロトタイプを実際に走らせてもらった!

キメラの生みの親は、イタリア人ラリードライバーのルカ ベッティだ。

彼はラリーでのキャリアを終えた後、新たな挑戦を探していた。そんな時、元々ラリーチームとして設立された「キメラ」という会社で、彼と彼の仲間はすでにいくつかのモータースポーツのアイコンをレストアし、再び走らせることに成功していた。

そのため、「ラリー037」のニューエディションは、理にかなったものであり、そのアプローチは真剣そのものであった。

「Evo37」は、オリジナル「037」同様、ランチア ベータ モンテカルロのパッセンジャーコンパートメントがベースになっている。

当時はホモロゲーションのために必要だったが、現在ではシャーシナンバーや書類など、自分の作品に必要なものを揃えるために、ベッティはこのトリックを利用している。

キメラ社は17世紀に建てられた同名の別荘を拠点としており、トリノ周辺ではドナーとなる車両を簡単に見つけることができる。

そしてモンテカルロが、よく知られている錆の問題が手に負えなくなったとき、機体は専門家の手で補修を受け完全に蘇らせる。

すべてを分解してサンドブラストをかけることになるのだ。

「Evo37」は新たに構築されたラチスチューブフレームをベースにしているのだ。

これが「ラリー037」とは異なっていて、「Evo37と」比較すると明らかにねじれ剛性が不足しているのだ。

レストモッド用ニューシャーシ

シャーシには、ポルシェのチューニングエキスパート、ルーフの「CTRアニバーサリー」同様、フロントとリアにダブルウィッシュボーンを配した新設計のジオメトリーが採用されている。

フロントにはオーリンズ製のスプリングとダンパーが、リアには両側に1本のスプリングストラットと2本のダンパーが搭載されている。

キメラは、シャーシを現代的なものにしながらも、その精神的な父「ラリー037」にできるだけ近づけるために、ラリー仲間であるトリノ出身のエンジニア、セルジオ リモーネから専門知識を取り入れた。

セルジオは、1980年代から1990年代にかけて、ランチアやアルファロメオの伝説的なモータースポーツのほとんどで、エンジニアとして中心的な役割を担った。

「037」、「デルタS4」、「グループA デルタ インテグラーレ」などなどが彼の関わった代表的なモデルたちだ。

1993年からDTMを荒らしまくった「155」にも、現在73歳になる彼のサインが刻まれている。

最大700馬力まで可能

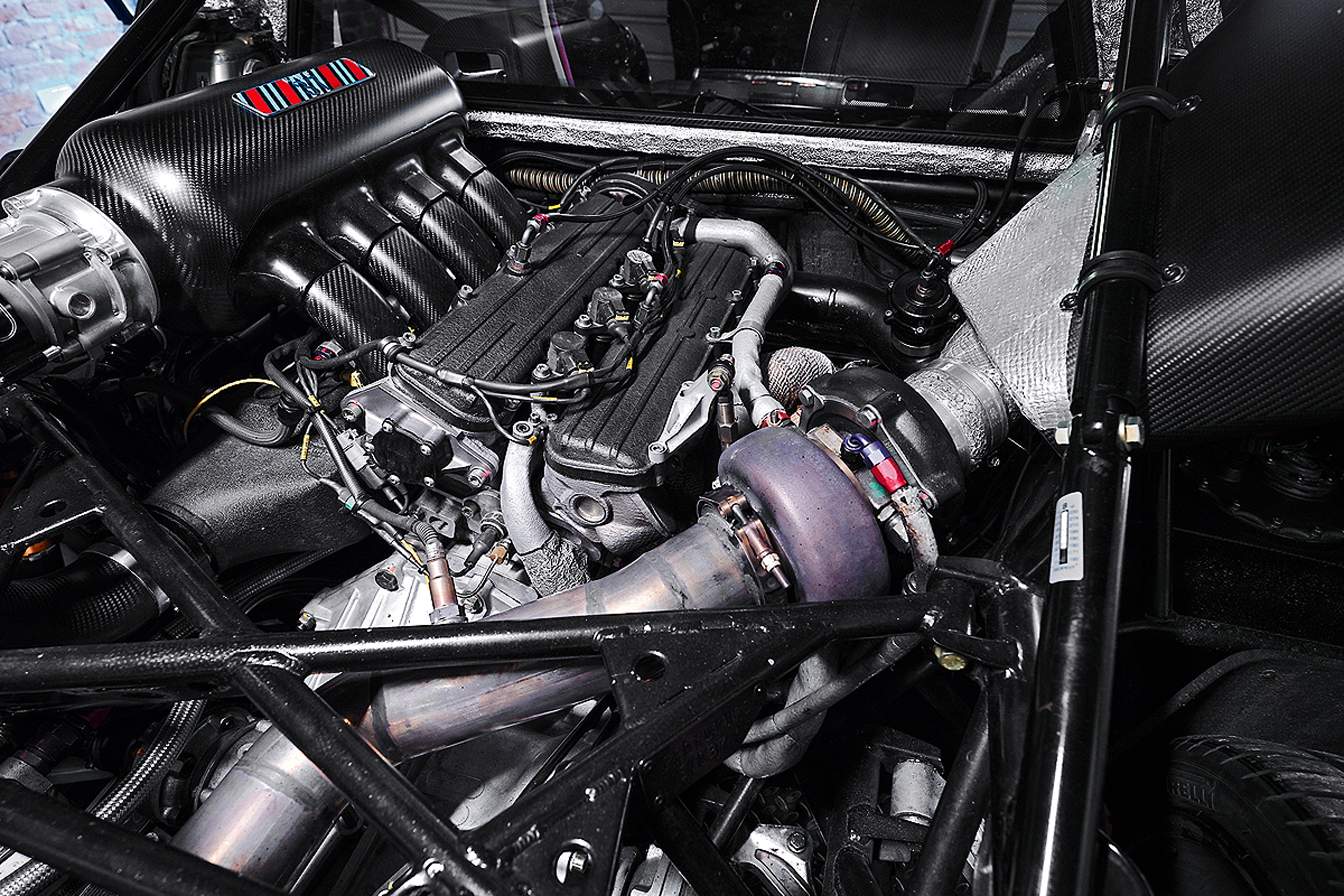

1942年生まれのレジェンドエンジニア、セルジオ リモーネによって、歴史的な実体験をもとに、「Evo37」にかつてのレーシングエンジンの仕様を踏襲しつつ、音響的にも全く遜色のないエンジンを再生し、搭載することができたのだ。

エンジンはキメラの仕様に合わせ、トリノで製造される。

例えば、クランクケースは歴史的原型の最終進化段階とまったく同じ大きさだ。

ボアとストロークはほぼ同じで、2150ccの直列4気筒エンジンとなった。

現在のブースト圧では410~420馬力を発揮し、後に量産モデルでは、505馬力にまで到達させる計画だ。

最高出力は700馬力まで可能だとのことだが、耐久性の問題もあり、500馬力超にとどまる見込みだ。

エンジンコンセプトはデルタS4から

レイアウトは「037」から、エンジンのコンセプトは「デルタS4」から受け継いでいる。

低回転域ではスーパーチャージャーが、高回転域ではクラシックターボチャージャーが圧縮空気を供給する。

中速域では、両システムが重なり合うわずかな速度域があり、実質的にコネクティングロッドを渡し合っているようなものだ。

コンプレッサーは、エンジン回転数が高いときの摩擦損失を最小限に抑えるため、バルブによって切り離されている。

「Evo37」のプロトタイプは、すでに一度事故に遭遇している。

公道でのテスト中、キメラのボスであるルカ ベッティは非常に慎重な姿勢で臨んでいた。

彼は車の状態をチェックするために運転はしたかったのだが、過激な操作は避けていた。

なぜなら、「Evo37」は、公道上では目立ちすぎ、他の道路利用者にさまざまな感情を抱かせるからにほかならない。

ある日、キメラは熱狂的なバイク乗りに追われ、ベッティは左折するためのウインカーを出した瞬間、そのバイクのライダーは全開で「Evo37」を追い越したのだが、2台はクラッシュし、高価なカーボンファイバーが大量に破損した。幸いにも両ドライバーに被害はなかった。

メカニックは聞くだけでなく、感じることができる

今回、実際に「Evo37」を走らせてみて、最初の数メートルで、ひとつだけ印象的なことがあった。

古いカートホールのような臭いがするのだ。

これは褒め言葉のつもりだ。

ホイールアーチはいたるところでガタガタと音を立て、メカニクの意図は、音だけでなく、手に取るようにわかる。

例えば、グラツィアーノのマニュアル6速トランスミッションの次のギアを強調して入れたり、タイトなカーブの手前で、中間スロットルでシフトダウンしたりするときに感じることができる。

ちなみに、「ランボルギーニ ガヤルド」を引き継いだ初代「アウディR8」にも、同じマニュアルギアボックスが採用されていた。

| モデル | キメラEvo37 |

| エンジン | 直列4気筒、ターボ&コンプレッサー、リアセンター縦置き |

| 排気量 | 2,150cc |

| ボア × ストローク | 85.0 × 95.0mm |

| 最高出力 | 505PS@7,000~7,250rpm |

| 最大トルク | 550Nm |

| 駆動方式 | 後輪駆動、6速マニュアル |

| 全長×全幅×全高 | 4,055×1,905×1,200mm |

| 乾燥重量 | 約1,000kg |

| ホイールベース | 2,520mm |

| 0-100km/h加速 | 約3.0秒 |

| 最高速度 | 300km/h |

| 価格 | 480,000ユーロ(約6,335万円)より |

50万ユーロ(約6,600万円)を切る価格で、昔ながらの走りを体験できる

ブースカの屋外カート場に到着し、いよいよ「Evo37」を本格的に試すときがやってきた。

サーキットでは、まず驚かされる。

普段はカートとスーパーモトバイクしか周回しないような場所で、「Evo37」は驚くほど快適に走ることができるのだ。

2.5mのホイールベースは、狭い半径も苦にならず、ステアリングもダイレクトで、センターポジションが狭く、ステアリング抵抗が目立つ。

背の高いドライバーにとってのデメリットは、ステアリングホイールは高さしか調整できないことだが、これはシリーズ生産モデルで変更される予定である。

私の場合、ステアリングを握るときに必ず膝が邪魔になり、バケットシートの上半身の角度が、身長2m近い私にはフラットすぎるのだ。

しかし、それはわずか1.2メートルという低い全高のため、そうせざるを得ないのだった。

私はほとんどいつも両手を広げて運転し、シートクッションをずりおろしていた。

しかし、予定されている37台のカスタマーカーは、それぞれが購入者に合わせて作られるので、問題はないだろう。

48万ユーロ(約6,335万円)という価格は、まさにそのために必要な高価格なのだ。

ちなみに、2021年12月末の時点で、すでに26台が売約済みとなっているそうだ。

残るは11台のみだ。

コンプレッサーのおかげでターボラグがない

マシンに慣れるまで時間がかかったが、それなりに速いペースで何周か走ることができた。

エンジンのパンチは即効性があるが、ターボコンプレッサーの組み合わせのおかげで、他の80年代のロケットに見られるような、ずるずるしたターボラグはない。

重量が軽いにもかかわらず、「Evo37」はコーナー進入速度が速いことを嫌う。

カーブの立ち上がりでは、リアがふらつき、荷重変化ではリアのピレリP-ZERO(ランボルギーニ承認タイヤを装着)が突然グリップを失い、その存在を主張する。

しかし、すべては常にうまくコントロールできる。

結局、ここでも車の真ん中に座って、常にメカニックとつながっているわけだ。

ラップを重ねるごとに、「Evo37」と私はお互いをよく知るようになり、会話を交わし、エボがどのように運転するのが好きか、最近の車に甘やかされてきた私の運転スタイルで何が間違っているのかを教えてくれるようになった。

しかし、本当に仲良くなる前に、試乗は終わってしまった。

また近いうちに、完成した市販車に会えることを期待したい。

結論:

熱く、機械的で、無骨で、ただひとつのことに集中する、原始的なドライビングプレジャー。

ルカ ベッティのように、今でもこのようなクルマを作るマニアがいるのは素晴らしいことだ。

いよいよ現実のものとなり、量産化(といっても37台ではあるが。おそらくこの数は良質なドナーの関係からの数なのだろう)の始まったレストモッドの「037」。やりすぎな未来感もなく、なかなか良いところで仕上がっている。高価な価格も、なにしろ特別なクルマなのだからツッコミを入れる部分ではないし、もっと言ってしまえば、サーキットで走って限界性能がどうしたこうした、というクルマでもないと思う。

本当に好きな人がその仕上がりやディテールに満足しながら、そっとたまに乗るような車である。

それにしてもEVとかハイブリッドシステムのモデルでないところも個人的には好ましい。少量の趣味の自動車くらい、タバコや葉巻をシガーバーで楽しむように、趣向品として(高い税金とってもいいから)、容認してくれるような世の中でありますように。

Text: Alexander Berndt

加筆: 大林晃平

Photo: Kimera