マツダ100周年 マツダの100年を振り返る その歴史とエピソードとストーリー

2021年1月18日

100年の歴史のハイライト: マツダの100年の歴史から知っておきたいこと

マツダといえば、カルト的なロードスター「MX-5」、ヴァンケル(ロータリー)エンジン、といった歴史的な技術と車種を持ち、デザインの優れたラインナップを持つメーカーとして知られている。しかし、それだけでは、このメーカーについて知るために十分だとは言えない。

マツダは昔から他の自動車メーカーとは少し異なっていた。NSUが登場するずっと以前から、日本車初の2ロータリーエンジンを搭載した市販車を世に送り出してきた。現在では、このマツダ コスモは希少価値が高く、多くの愛好家から求められているため、高価なクラシックカーとなっている。自動車界が2シーターロードスターの死を宣告していた時代に、マツダMX-5(ユーノス ロードスター)が登場し、「2シータースポーツカークラス」を再活性化させた。緻密に練られたデザイン、信頼性の高い安定したエンジンなど、マツダの代表的な強みが盛り込まれている。しかし、100年の歴史を振り返ってみると、その歴史の中には、刺激的な逸話がたくさんある。

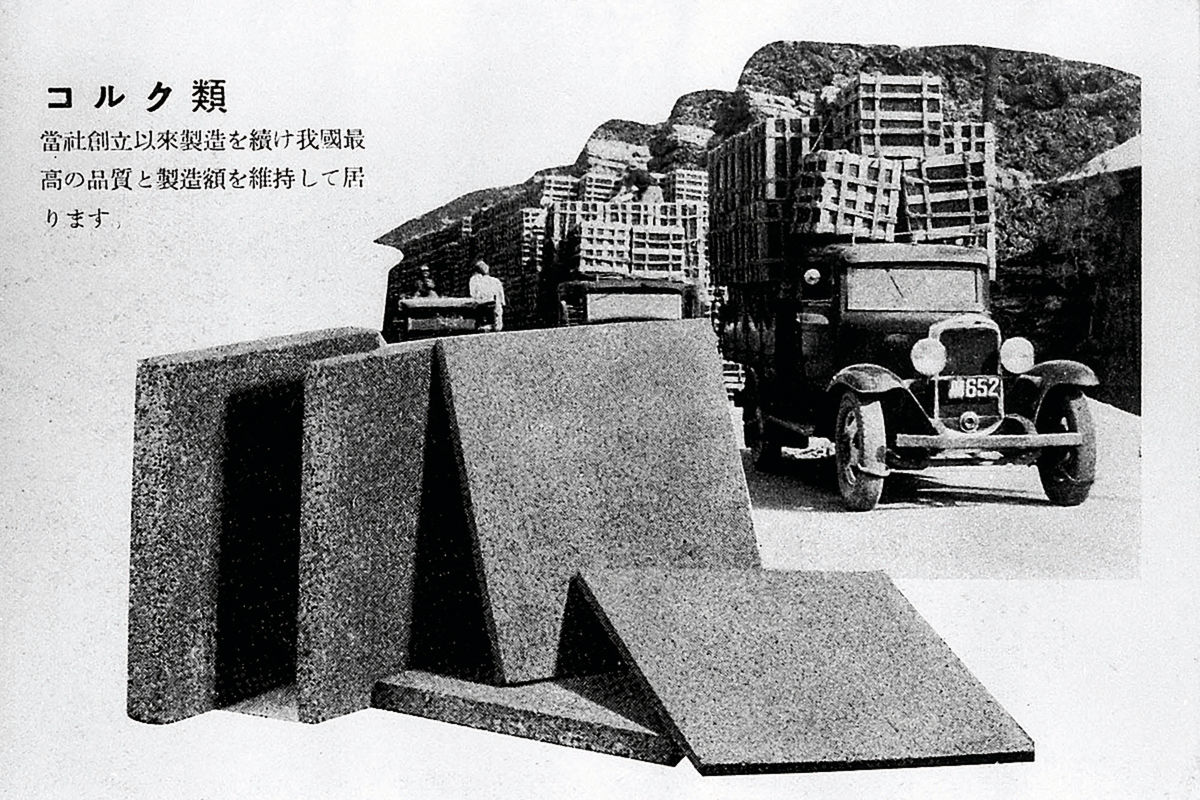

コルクの生産者からプレイステーションのレースゲームになるまでの道のり

・マツダの歴史は、1920年にコルクの生産から始まった。

・コルクは当時、工業用シーリング材として重要な役割を果たしていた。

・1960年代初頭には、R360クーペが毎月2万台生産されていた。

・1967年にはベルトーネがスタイリングしたマツダ ルーチェが欧州に進出した。

・1977年には、日本から小型乗用車を323で1万5千km離れたフランクフルトまで走らせ、フランクフルトモーターショー(IAA)で初公開した。

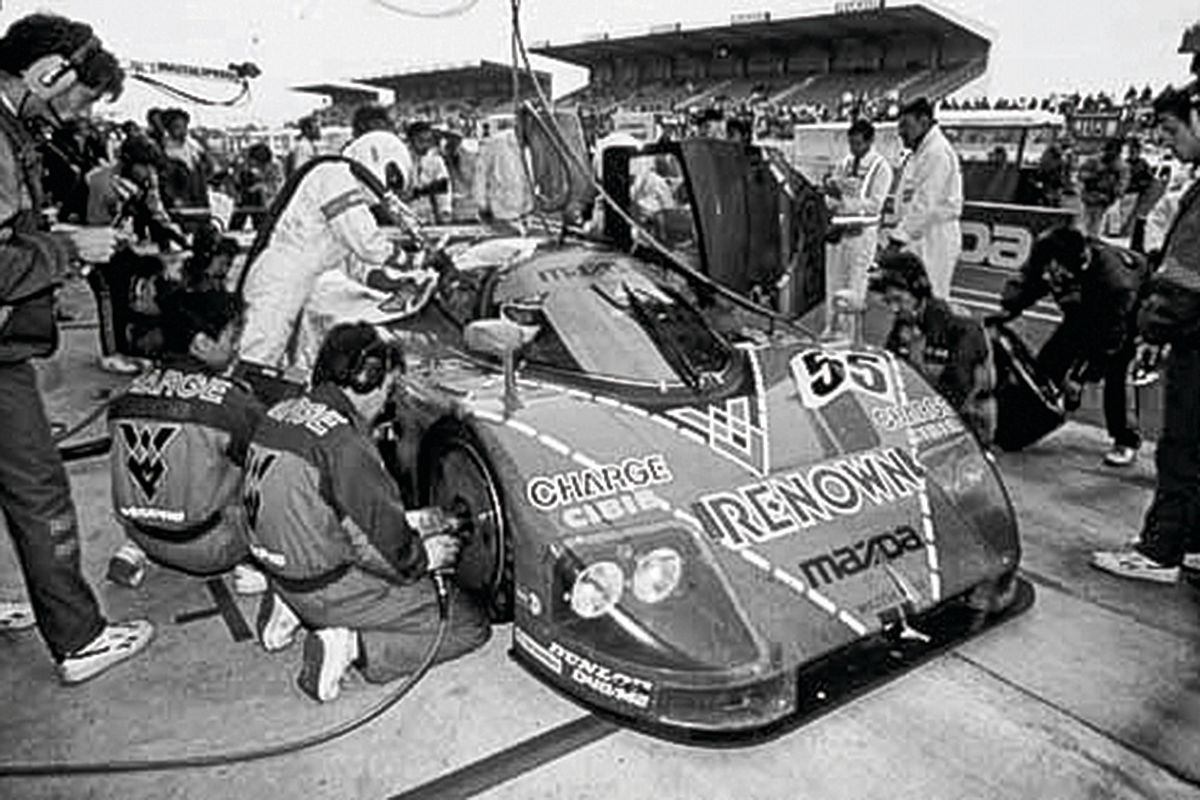

・1991年には、4枚板ロータリーエンジンを搭載した787Bで、日本メーカー初となるル マン24時間レースを制するという歴史的快挙を達成した。

・2016年にはマツダはマツダ3(Mazda 3)の販売台数500万台を記録した。

これは、日本のコンパクトカーが2003年に登場してから、2016年までの間に80秒ごとに購入者を見つけていたことを意味する。

・2020年には、マツダRX-Vision GT3コンセプトのデザインスタディが、プレイステーションのゲーム「グランツーリスモスポーツ」に登場した。

そんなマツダの100年の歴史の中でもエキサイティングなストーリーは、以下のフォトギャラリーとともにお楽しみください。

同車輛は最近マツダのエンジニアたちのよって完全レストアされた。実際に乗ると意外と運転は楽らしい。

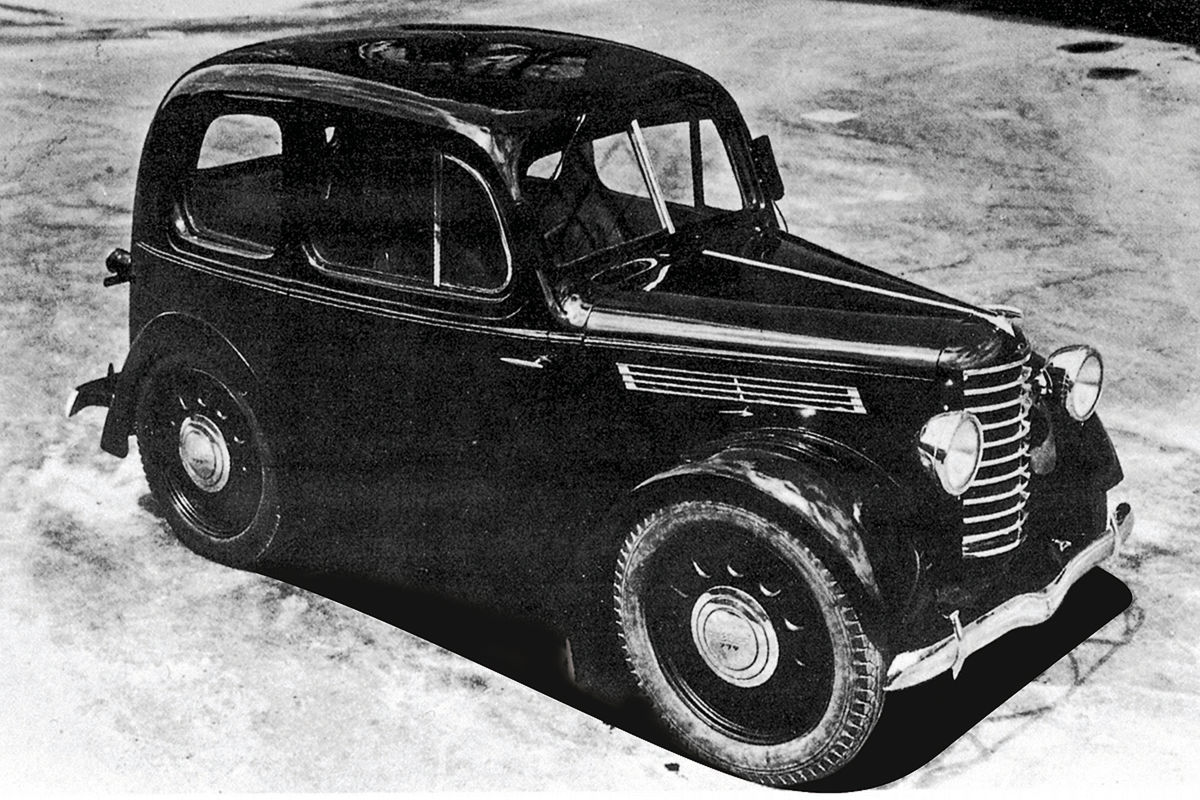

このころからマツダの車は美しい、流れるようなボディデザインを持っていたといえる。

広島の人にとってもこの車は特別な一台であり、現地における人気度はトヨタ2000GTを超えるほどだという。

実際には生産しない、モーターショーの展示車と言ってしまえばそれまでだが、未来的なデザインも、ハイブリッドシステムを採用した先進性は大きく評価したい。

日本ではなかなかの人気を博し、自動車好きの学校の先生などが乗っているのを良く見かけた。だが燃費は驚くほど悪く、あっという間にガソリンタンクが空になったという。

フェンダーミラーのないこの輸入モデルは、当時のフィアットやオペルなどの4ドアセダンを思わせるクリーンなデザインで好感が持てる。

日本ではランド―トップのコスモL(リアサイドウインドウに金文字でLと入っていた)も発表され、そのCMソングは、しばたはつみの歌う、「マイラグジュアリーナイト」と「夜はドラマチック」だった。

ロータリーエンジンエンジンを搭載した高級車だったが、街で見かけることはほとんどなかったのが残念。Cピラーと繋がったリアシートのピロー部分など、内装も凝っていたのだが…。

コードネームX508のファミリアは、まだ後輪駆動のFR2ボックス車だった。それでもかなりの高セールスを生み、マツダに大きな利益を与えた。

フロントグリルなどが日本仕様と異なるが、クリーンでチャーミングなデザインである。日本でも人気を博し、まだ旧車のイベントなどで見かけることも多い。写真の5ドアのほかに3ドアもある。正確には「ファミリアAP」という名称を持つ。

日本でもフェスティバのネーミングで発売され、かなりのヒットとなった。写真上の、キャンバストップモデルもラインナップされ、マツダ車にキャンバストップが装備されるという車種構成はこの後のフェスティバやレビューなどでも継続され、好評を博した。

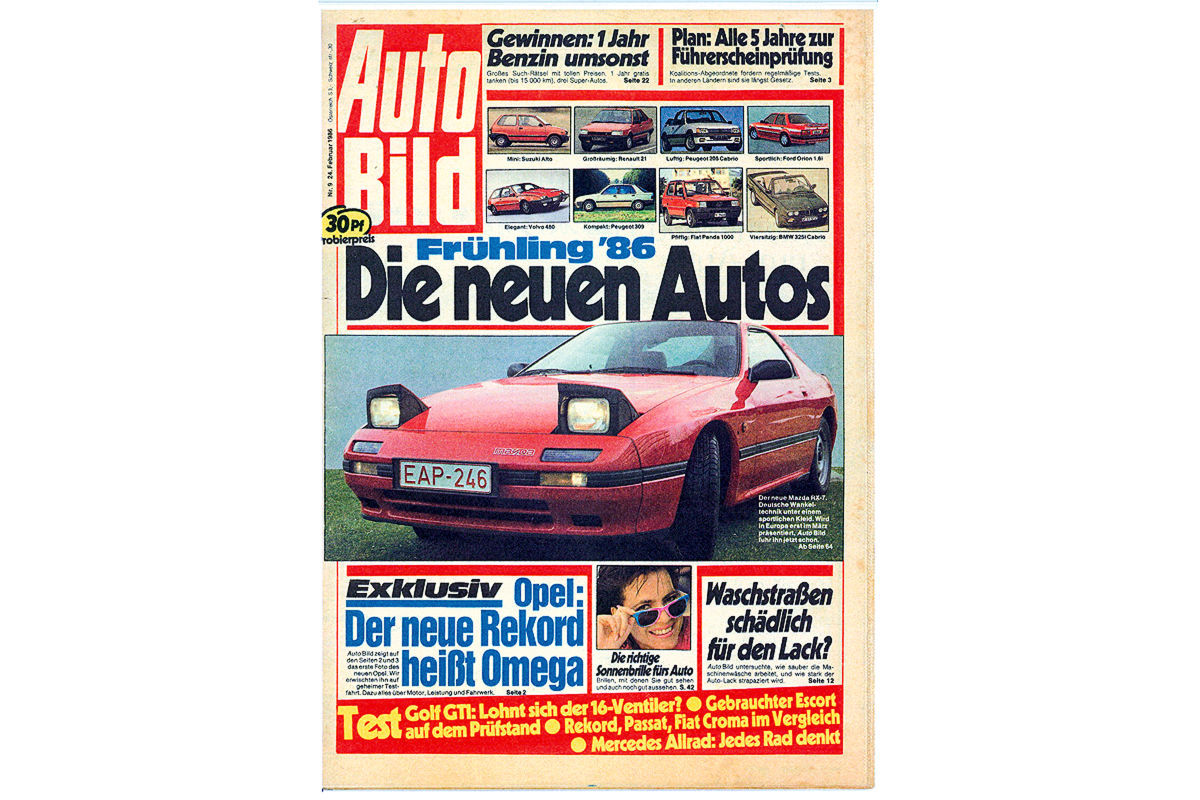

ヨーロッパなどでもロータリーエンジンのスポーツカーとしてより広く一般に認知されるようになったのは、このモデル以降だ。ちょっとポルシェ944風のボディデザインではあるが、走行性能的には944をも上回る部分も多く、良きライバル車となった。2シーターの幌のカブリオレもある。

Photo: AUTO BILD

もはや説明の必要もないマツダの、そして日本の誇るアイコンスポーツカーで、世界中にいるマツダロードスターファンのためにも、どうかこれからも継続してほしい一台だ。

マツダ車内のコンペで作られたアイディアカー(?)。スーツケースで持ち運べるクルマ、というのがコンセプトと思われるがちょっと重そう。2020年のテクノロジーを使えば、より軽くて高性能なものが生まれるかも。

オートザムのブランドで発売されたレビュー。3ボックスのかわいいデザインで、同じころのキャロル(ベース車両はスズキ アルト)と同じ流れのデザイン言語から生み出された車である。3ボックスカーにキャンバストップという楽しい陽性の発想がマツダらしい。

この年からマツダはルマンの舞台から去ってしまったが、この優勝は日本の自動車史に残る快挙であり、マツダの誇る歴史である。

マツダの車の中でもデザイン的に評価が高い一台。このクルマに「アルファロメオのバッチがついていたら100倍売れたのに」とは口の悪い当時のジャーナリスト評。内容的にも使いやすいサイズの佳作セダン。

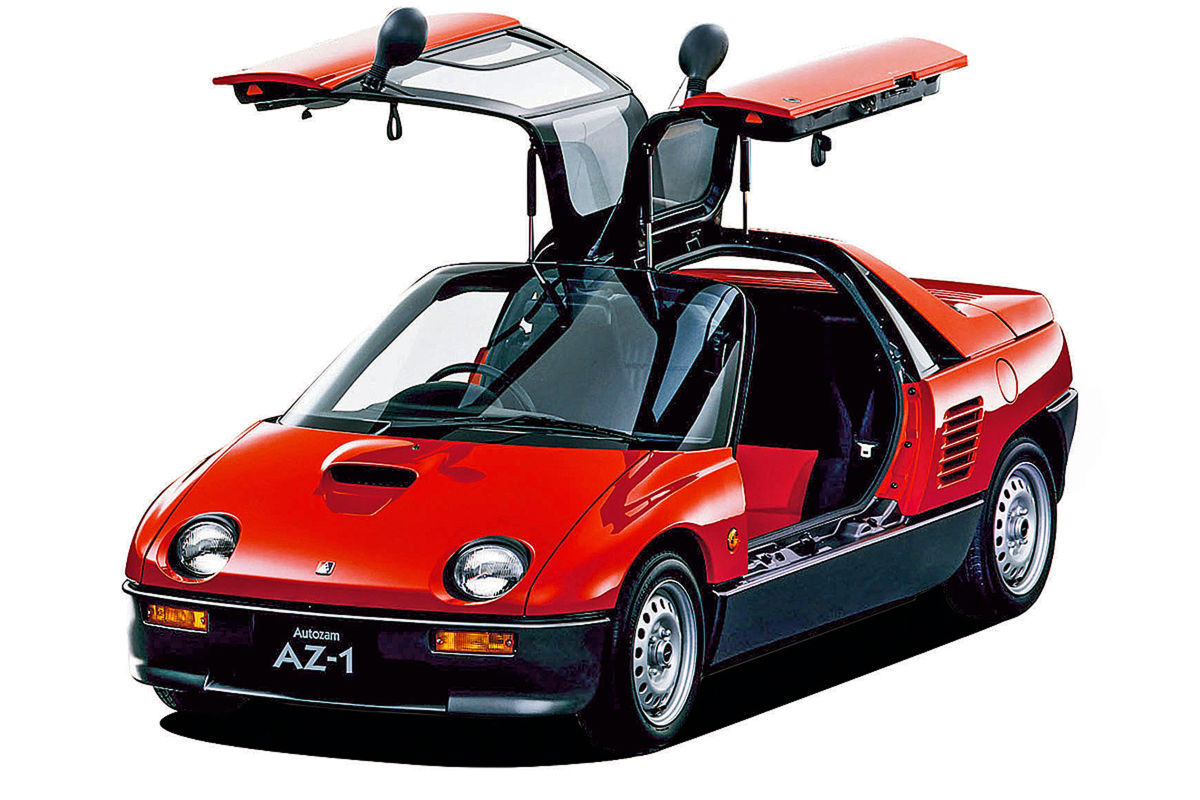

今あらためてみても、良く市販されたものだと思う一台。エンジンそのものはスズキだが、まさかガルウイングドアのミッドシップ軽自動車を生産するとは…。

このクルマを見るとこの時代の勢いを感じると同時に、あまりに多いラインナップの車種を設計しテストしていた当時のマツダエンジニアたちの仕事の膨大さに頭が下がる思いである。

デザインチーフを務める執行役員の前田育男氏は様々なデザインのすべてを統括し、店舗のデザインから、モーターショーで飾る花や、配布するUSBメモリーまで監修する人物である。そしてその考え方は、ブランドイメージを高めるために大きく貢献していると思う。

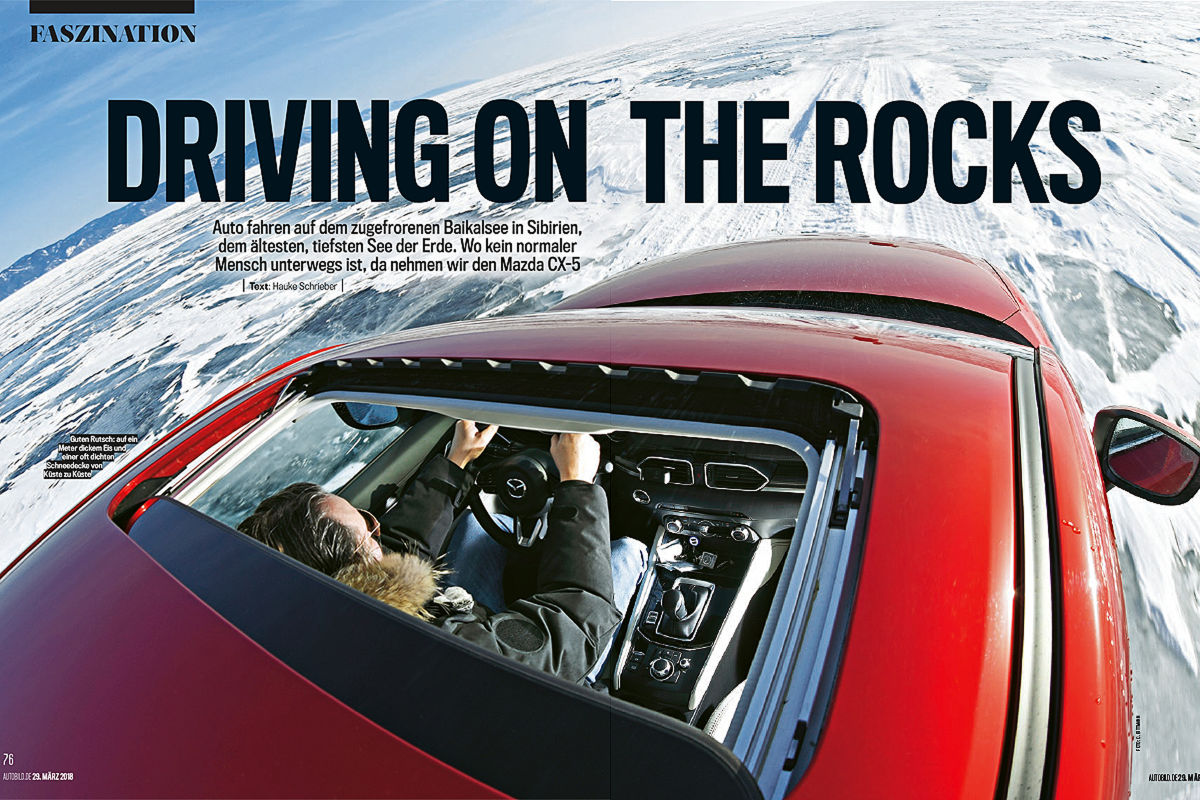

この写真ではわかりにくいが、現行CX-5による横断ドライブで、その様子はYouTube動画などで現在も見ることができる。

Photo: AUTO BILD

残念ながら実車ではないが、こういう形でマツダのクルマが認知され、存在が浸透することは世界的に見て決して悪いことではない。

これからもデザインが良く、運転して楽しいクルマをアフォーダブルな価格で提供し、多くの自動車愛好家を喜ばせる愛のある自動車を生み出してくれることを心から願ってやまない。

100周年、おめでとうマツダ!

Text: Lars Hänsch-Petersen

加筆:大林晃平

Photo: Mazda Motors