【80年代のイタリア車とフランス車】パート1 不朽のデザイン アバンギャルドなシックさ スーパースポーツカー 夢の80年代

2023年5月14日

大林晃平: CXの中でも、より未来的でスマートだったのがCXファミリアール。3列シートを持ち、シートそのもののデザインも実にスタイリッシュでビジネスジェットのようだと評された。写真は残念ながら後期モデルの内装だが、言うまでもなく魅了的なのはボビン式デジタルメーターを持つ前期モデルであり、エクステリアデザインも圧倒的に前期モデルのほうが美しい。だが信頼性の向上とATの装備などなど、内容的にブラッシュアップされているのは後期モデルの方・・・。どちらを選ぶかと言われると難しい問題である。

Photo: Juergen Christ

Photo: Werk

Photo: Werk

大林晃平: 登場した時は子豚のようだと比喩されたビザ(そのためもあってか、子豚のアクセサリーコレクターだった辻 百合子さんの愛車でもあった)。確かにスタイリッシュさには欠けるところも多いが、それもシトロエンらしい魅力と言えないこともない。スポーティバージョンなどもあったが、写真のデカポタブルは珍品中の珍品。さすがに日本で見かけたことはない。だがよくよく考えてみれば、シトロエンC3プルリエールの先祖とも言え、こういうオープンモデルをラインナップモデルとして売るところがフランス的で格好いい。

大林晃平: もはや解説など不要の2CVだが、最後にポルトガルで作られた後も、いまだに世界中で愛されていることも言うまでもない。写真は「セレステブルー(正式商品名)」に塗られたスタンダードモデル、「スぺシアル」で、豪華デラックスバージョンの「チャールストン」とは、シート生地(チャールストンはモケット)、屋根の開閉方法(チャールストンはワンタッチ開閉)などが異なる。また本来はスぺシアルにはもっと細長いスピードメーターが標準なはずだが、どうしたことか、この一台にはチャールストンに装備されるはずの扇型のスピードメーターが装備されている(助手席前のAMラジオは後付けと思われる)。

2CVの特徴の一つが、ハンドルとフロントウイドーの距離が近いことがあげられるが、しっかりとハンドルを握って回さないと、デフロスターの吹き出し口で指を切ることもあるので、注意してほしい。

Photo: Klaus Kuhnigk

Photo: Werk

大林晃平: シトロエン2CVの豪華乗用車モデルであったディアーヌのフルゴネット番が、このアガディアーヌ。写真を見てもわかるように、前半分はディアーヌと共通である。2CVとの判別点は四角いライトは当たり前だとしても、窓の開閉(2CVは跳ね上げ式)部分や、エアアウトレット導入部分(こちらにはない)なども異なっている。だがどちらがより「らしい」かと言えば、元のシンプルなほう、だとは思うが・・・。

大林晃平: 今から30年ほど前、僕の所有車はシトロエンBX16TRSで、サンルーフのついたマイナー後のモデルだったが、とにかく大好きですべてに満足していた一台だったし、人生の中で一番好きだった一台を選べと言われたら、あのBXを選ぶと思う。扱いやすいサイズ、ほんわかと身体を包み込むシート、アンダーパワ-ではあったがどこまでも走り続けて行けるような直進安定性と高速性能・・・。本当に素敵なデザインはマルチェロ ガンディーニで実用性も満点だった。若干信頼性には欠けてはいたが、今でもあのサイズで、ハイドロニューマティックで、たおやかなシトロエン、復刻してくれないものだろうか、とつぶやいてしまう。

Photo: Klaus Kuhnigk

大林晃平: シトロエンXMはCXと比べられることも多いが、どちらも未来を先取りしたようなシトロエンのフラッグシップだった。そしてよりアバンギャルドな雰囲気を漂わせていたのはXMの方で、街で見かけるとこの車の周りだけ空気が違うようにも思えるほどの存在感だった。二重のリアウインドーガラスや、テンキー入力方式の盗難防止装置など凝った部分も多かった半面、(特に前期モデルでは)電子デバイスの故障なども多かったという。それでもアバンギャルドクールで格好いい存在といえば、このモデルだったと思う。

写真は後期モデルではあるが、シトロエンのダブルシェブロンマークが真ん中についていない前期モデルのほうが個人的にはスタイリッシュで洒落ていると思う。

Photo: AUTO PHOTO / Dieter Rebmann

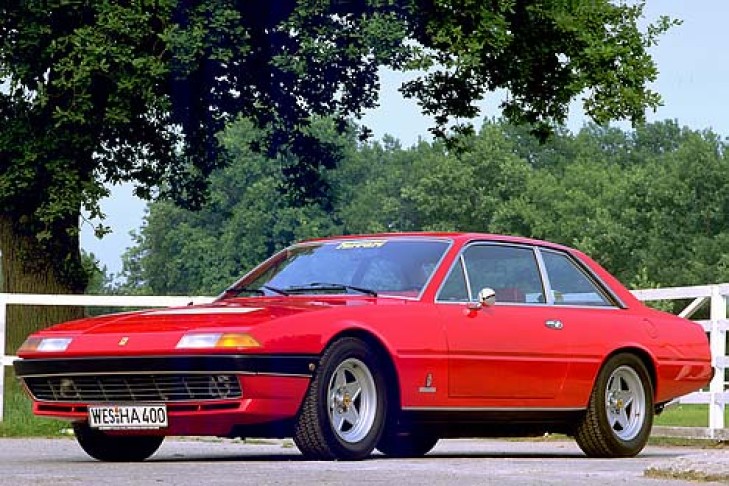

大林晃平: 反対意見は多いかもしれないが、個人的にフェラーリの中でも好きなのがこの4人乗りフェラーリシリーズ。特にGM製の3速ATを備えたモデルなど、贅沢の中の贅沢車といえる。どういう使い方をしたら一番格好いいか悩むところだが、自宅(豪邸)からパーティー会場(こちらも豪邸)までとか、カジノに乗り付けてチップをいっぱい弾んで入り口に横付けさせておくとか、そういうちょっとだけ乗っていくのが理想で、決してガンガン乗るための12気筒ではない。そういうところもお洒落で、贅沢でも役には立たない。こういう自動車はそもそもそういうものなのである。

Photo: Andreas Lindlahr

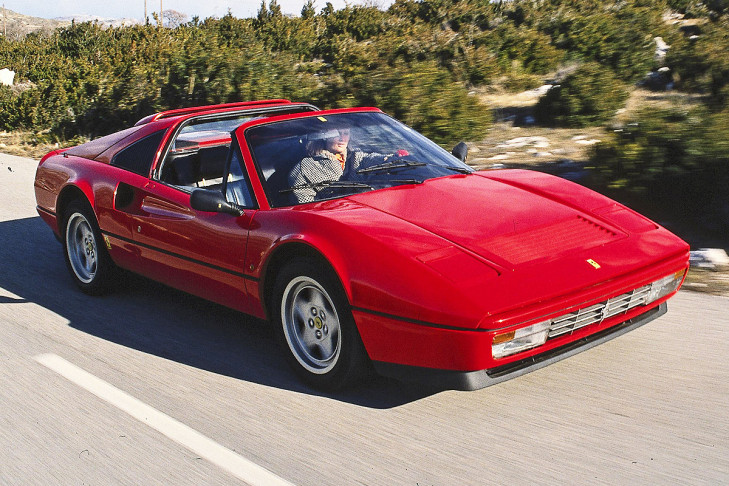

大林晃平: 史上もっともバランスが取れて美しい8気筒生産車のフェラーリは?という問いには、かなり多くの方が328と答えると思う(あとは355とか、希少モデルなら288GTOあたりだろうか)。前期モデルともいえる308も含め、端正で美しいボディデザインは今でもピニンファリーナ(フィオラバンティ)の生み出した、フェラーリらしいフェラーリデザインの一台といえる。308のオーナーであった石坂浩二さんは、「腕のある鍛冶屋の作ったやかん」と評していたが、的を得ているよな、そうでないような絶妙なコメントだった。

Photo: Brian Chittock

大林晃平: バブルの時期の象徴ともいえるテスタロッサ。写真は最初期のモデルで、Aピラーの真ん中へんから生えるボディ同色ドアミラーが特徴。助手席側にはドアミラーがついていないが、これが正式な姿である。「マイアミバイス」をはじめ「ウルフオブウオールストリート」など映画出演も数えきれず。フェラーリのスーパーカーの代表格といえば、今でもこのテスタロッサだと個人的には断言したい。

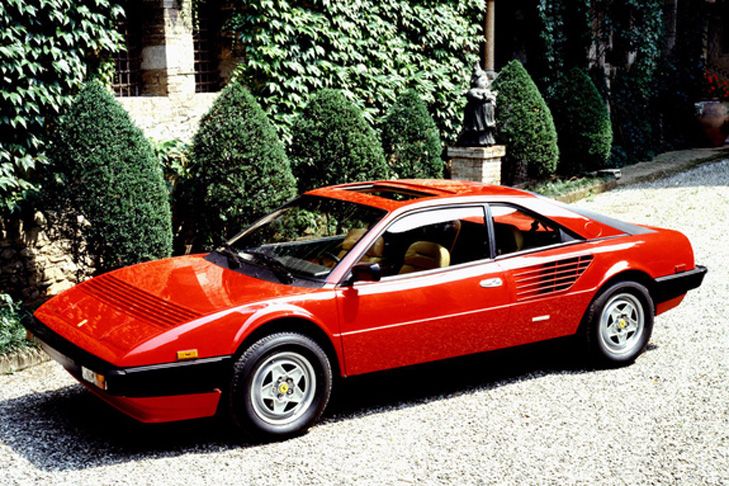

大林晃平: フェラーリのラインナップの中では比較的地味なモンディアルだったが、そこがモンディアルの持つ美点とも言える。4シーターということもありなかなか実用的で、巷で言われるほど壊れなかった、とはオーナーであった松任谷正隆さんの言葉である。写真のようなスライディングルーフの設定もあることも珍しかった。またオープンモデルであるモンディアル カブリオレもあったが、こちらは幌のトラブルが絶えなかったという。

Photo: Werk

大林晃平: 日本でもJAXの努力もあってか一時期人気が出たX1/9。大きさや内容など、今欲しいような小型イタリアンスポーツカーである。だが錆の問題などもあり、当時の信頼性は最悪で、一昔前は中古車ジャンクヤードに捨ててあるのを見かけたものだった。また水没したモデルを発売したという都市伝説(というか、実話)も当時流布し、いろいろと話題の多かった自動車だった。なおデザインは今さら言うまでもなく、マルチェロ ガンディーニ先生である。

Photo: Werk

大林晃平: フィアット127といえば3ドアハッチバックを連想するが、ルノーエクスプレス(あるいはキャトル フルゴネット)のような貨物モデルであったフィリーノも存在していた。エンジンバリエーションもなかなか豊富で、ディーゼルエンジンモデルさえあったことも特徴と言える。映画「ガンホー」にも生産途中の127が出演(?)するなど、なかなかフォトジェニックであったといえよう。

大林晃平: 個人的に今もっとも欲しい車の一つがパンダ。特に写真のような、最初のモデルが一番素敵だと思う。シンプルで動かしようのない外装デザイン。ため息が出るようなシートと内装デザイン……ジョルジョットジュージアーロの最高傑作だと思う。このパンダのようなEVが出たらかなり欲しいが、その場合重くなってしまっては元の木阿弥で。軽さこそパンダの魅力でもある。現在、日本でも中古車を購入できる状況にあるが、程度が良いと200万円突破は当たり前な状況な人気者である。

Photo: Holger Neu

大林晃平: パンダの一つ上の2ボックスカーがこのウーノ。「一番」というネーミングもシンプルで素晴らしいが、乗ってみても実にシンプルで楽しく、今でも、ああよかったなぁ楽しかったなぁ、とダイレクトに思える一台。わが国にもいくつかのエンジンバリエーションで導入されたが、一番良かったのはエンジン排気量の一番小さい45。と、薦めたところで今や土に帰ってしまったのか、中古物件は一台もなし。残念。

Photo: Werk

ベーシックなリトモは、錆の問題でネガティブな注目を浴びた。アバルトドライバーの濡れた手が、ボディにさらなる悪影響を及ぼしたかどうかは不明だ。ゴルフクラスのサイズで130馬力なら、ポルシェ924派を困らせるに十分なパワーだ。

大林晃平: 日本にも導入され、結構街中で見かけた記憶も多いリトモ。日本においてアバルトというブランドが一般的にも認知され始めたのは、この車からだと思う。写真の4灯ヘッドライトよりも、2灯ヘッドライトのほうが個人的にはデザイン的に好きだが、普通のモデルの内装の色やデザインにも注目してほしい(鍵さえイタリアンデザインなのには驚くほど)。だが、この当時のフィアットの錆対策は不十分で、塗装が浮き上がるなど日常茶飯事だったことが残念。

Photo: Werk

大林晃平: リトモの4ドアセダンがこのレガータ。ライバルのゴルフがジェッタを作った時と同じように節約をしながら、かなりのボディパネルを共有しトランク部分だけとってつけたような、ややアンバランス感があるのはそのため。決して悪いデザインではないが、この写真のような配色だと、特に無個性に見えることは確か。フロントドアの透明バイザーは標準装備だ。

大林晃平: ランチア テーマ、サーブ9000、アルファロメオ164と兄弟車だったクロマ。端正なボディデザインは隠し絵のような5ドアで実用性は抜群。日本にも正規輸入されていたが、販売的には絶不調。まあイタリア車の中で、テーマでも164でもなく、あえてこのクロマを選ぶという人が、どういうライフスタイルの人なのか、日本では確かに難しすぎる課題ではある・・・。

Photo: Werk

大林晃平: イデアのデザインしたティーポ。6ライトのウインドーグラフィックスの、3枚目のガラスあたりのデザインがキモだと思う。当時はちょっと異端な感じもしたが、今見るとイタリアンな雰囲気たっぷりに感じられるのだから不思議である。内装も直線基調のシンプルなものだが、使い勝手は文句なし。自動車ジャーナリストの斎藤浩之さんが熱狂的ティーポファンで、2台同時所有していたこともあった(不思議だ)。

Photo: Werk

大林晃平: ランボルギーニといえばやっぱりこれ、そしてスーパーカーの王様と言えばやはりカウンタックが永遠のセンターポジションに君臨していると思う。まずはこのスタイルとガルウイングドア、そしてリトラクタブルヘッドライトが絶対的なスーパーカー的アイテム。丸目4灯ライトは上げても格好いいが、空力的には大幅に悪さをし、高速領域では途端に不安定になるという。個人的には写真のような派手な後期モデルではなく、シンプルな最初期LP400が一番美しい。今や1億、2億円は当たり前のカウンタック。最近復刻番も出たが、どうやってもこのオリジナルの足元にも近づけないはず。

Photo: Christian Bittmann

大林晃平: チーターと混同する方もいるが、あっちはあくまでもワンオフのショーカーで、こちらはれっきとした生産車で、まったく異なる。SUV全盛期の今、売っていればかなりの人気者となった可能性は高いが、燃費は、リッター2kmは当たり前と極悪。タイヤはピレリ Pゼロだったため、阿部商会がデモカーとして所有していたこともある。ボディカラーも豊富(?)で真っ赤、ブルーなど各色存在していた。

Photo: Lena Barthelmeß

大林晃平: ランボルギーニ シルエットをベースに作られたジャルパのデザインはもちろんベルトーネ。ジャルパにはシリーズⅠとシリーズⅡがあるが、見分け方はリアのインテークで、同色に塗られているのがⅡ(ということは写真のジャルパはⅡのほう)。

今見ても格好いいホイールはOZで、ボディデザインにぴったりである。なお、残念ながら現在の日本の中古車市場では流通している個体は無し。

Photo: Werk

Text: Lukas Hambrecht