【クラシックカー 15選 シリーズ】コアでディープ この14台のクラシックの凄さが解説できる人はクルマ博士になれます!

2022年6月9日

クラシックカー15選(-1台)シリーズその3: 技術革新、進歩、車の構造、技術。ビートル、シトロエンDS、W140、そして他のアイコンモデル。最も革新的な14台の車たち。初の前輪駆動、初の風洞ボディ、初の自立型ボディなど、時代を先取りした独創的な技術アイデアが盛り込まれた14台を紹介する。何台知ってますか?

折りたたみ式ヘッドライトを最初に作ったのは誰? オペルGT? いや、そうではない。そのずっと前に、アメリカのメーカーがウィンキーアイのアイデアを持っていたのだ。

1886年にカール ベンツとゴットリープ ダイムラーが独自に内燃機関を道路に導入することに成功して以来、我々は、最も重要な移動手段である自動車をより良いものにするための技術革新の花火を体験してきたのである。根本から見直されたモデルもあり、優れたものは数十年後の新車へもインパクトを与え続けている。

しかし、クルマ造りは往々にして人生に似ている。アイデアはあっても、その実行と成功が他の人に委ねられてしまうことはよくあることだ。技術史に残るような画期的なモデルも、今ではもう知られていないものも多く、メーカーの工場もとっくに取り壊されている。その最たるものがスタウトである。スタウトといっても、ビールではなく、おそらく世界初のミニバンだ。

革新による革命:

以下にリストアップした14台のクラシックカーは、他のどの車よりも時代を先取りしていた。我々の選んだ革新的な14台を自分の目で確かめてみてください。

最も革新的な名作クラシックカー×14台

大林晃平: 一見、ホットロッド風だがエリック クラプトンが1台、ワンオフな超カッコいいのを持っており、ポール フレール、ジョン ラム、ラッセル バルジンといった多くの自動車ジャーナリストの大好きな一台であった、と言われている。内容的にもセミオートマチックトランスミッションや独立懸架のサスペンションなど革新的。

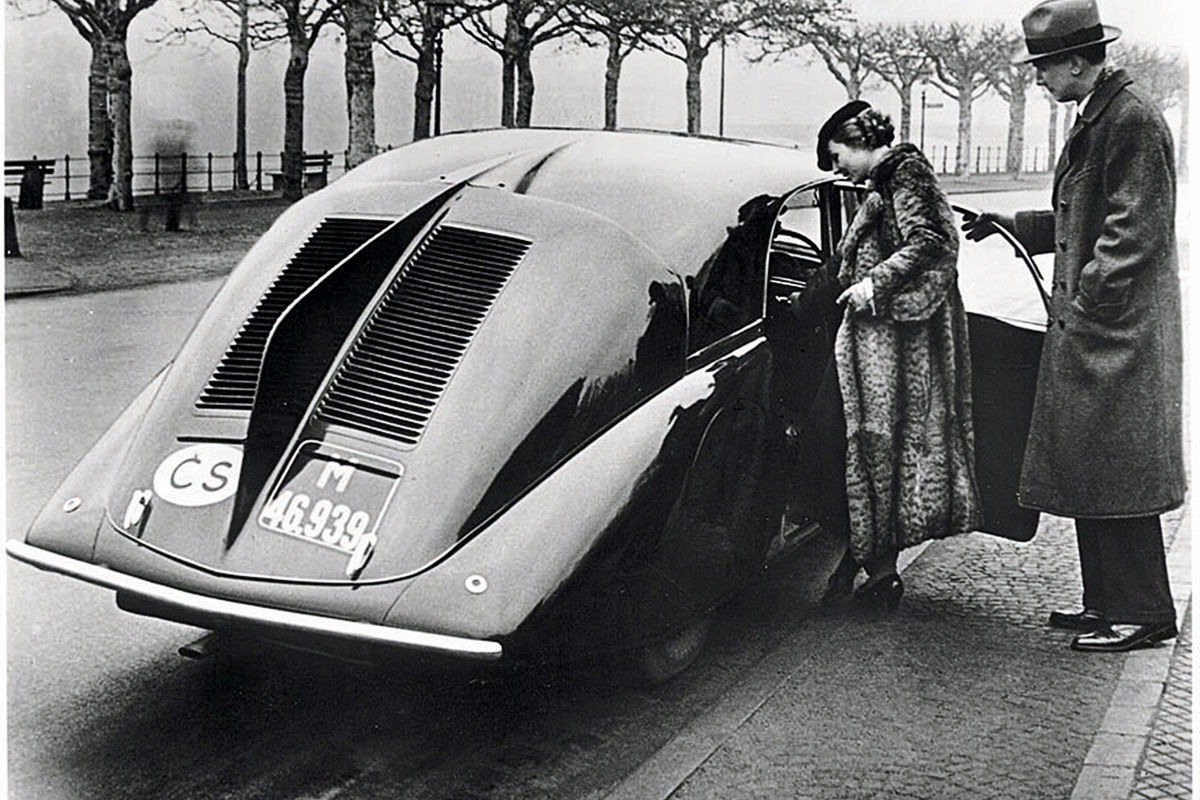

大林晃平: なんとも超未来的。1934年に町で遭遇したら宇宙船かUFOか、とにかくETが乗って火星からやってきたかと思ってしまう。この「タトラ77」や「87」といった革新的な車ももちろん優秀な技術者であったハンス レドヴィンカによる影響が強い。これぞタイムマシン?

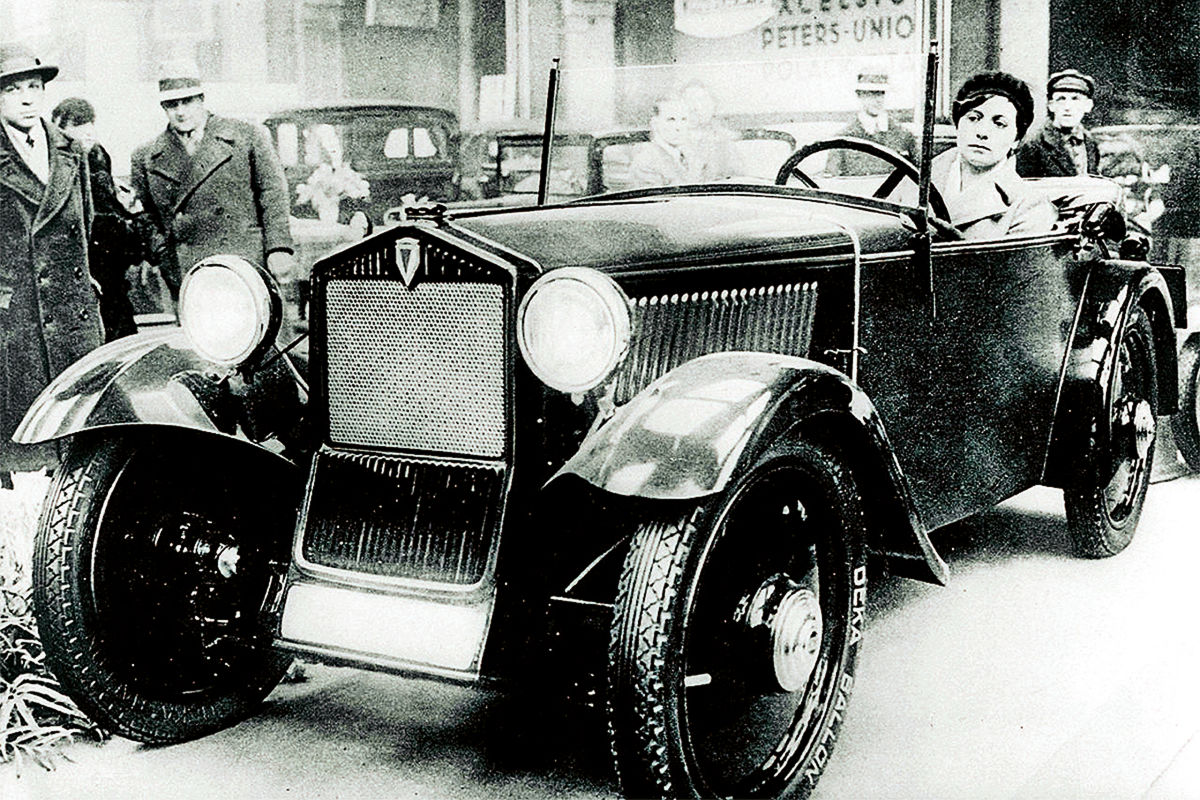

大林晃平: DKWの名前の由来はドイツ語のDampf Kraft Wagen、つまり蒸気自動車という意味で機械メーカーとして業績をのばしたが、オートバイメーカーとしても有名になった。DKWがもちろんアウディの4つの輪の一つ、ということはすでにおなじみのハナシ。

大林晃平: 偉大なジャーナリストであった小林彰太郎さんが愛したことで知られるランチア ラムダ。「筆者は無人島に島流しにされるとしたら、ラムダを選ぶ。一生分のタイヤとともに」とは暗記するほど読んだセリフ。ラムダのどこにいったい?と思うかもしれないが、その革新的な技術の数々ということと、(きっと)ランチアというブランドに惹かれてのことなのではないだろうか、と勝手に推測する。そのラムダも100周年!!とはなんとも感慨深い。

大林晃平: ビートルとビートルズ、どっちが有名だろうか? きっと同じくらいに有名なことは間違いない。そしてこの形の自動車が忘れ去られてしまうことも、数々の旋律も世の中からなくなる日というのはないと思う。写真はリアがスプリットウインドーのタイプだが、飾らないすっきりしたボディも、たっぷりと空気のつまったハイトのタイヤも実に好ましい。

大林晃平: GIと言えば、サングラスかけてこれに乗っていたのが定番イメージ。そのころの日本車の内容や走行性能からしたら、ベーブ ルースやジョー ディマジオ、バーン ガニアといった鉄人級の車だったろう。この「ウイリスMB」は「MA」に続くジープの源流ともいえるモデルで、米国陸軍の発注によって作られた、ということはハマーの祖先でもある。

大林晃平: ウイリアム ブッシュネル スタウトにとって設計された「スタウト スカラブ」。3速MTとRRの組み合わせを持つ、いってみれば世界最初のミニバン(ちょっとエスティマに見えないだろうか、前後を反対にすれば、だけど)。で、「スカラブ」いったいどこの国の車かというとアメリカ車です。

大林晃平: もう皆様ご存じの永遠の名車が「DS」。当時パリサロンで発表された時に現場に居合わせた、世界最高のジャーナリスト、ポール フレール氏が「空から舞い降りてきたクルマのようだった」と表現していたほどだ。この写真は「21」だが内側のライトがステアリングホイール連動で進行方向を照らす。初期モデルでは、屋根のパネルが半透明で、夜などはいい感じの明るさでさぞやシャンゼリゼ通りなどを走ったらいい雰囲気だったであろう。

大林晃平: ヴァンケルのロータリーエンジンを搭載した「NSU Ro 80(Roはもちろんロータリーエンジンのロー、その後のレシプロエンジンのモデルはKがつく)」、だが当時のロータリーエンジンはもちろんトラブルの塊。それをいかに実用に耐え、スポーツカーに搭載できるまで改善したのは、ひとえに広島の男たちの努力のたまものなのである。それはさておき、このNSU,スタイル的にも実に先進的で、今でもまったく古さを感じさせないどころか、新鮮で美しいと思う。蛇足ながらNSUはもともとニット編みの機械のメーカー、ということは愛知三河のトヨタに近い。NSUのNはそんなニット編みの会社があったネッカーズルムのNである。

大林晃平: 「エスパス」、文字通り革命的な一台である。このエスパスがなければ、今のようにミニバンは普及しなかったのではないだろうか。生産はもちろんマトラというのもエンスージャストの心をくすぐる部分だし、なによりこの写真を見てもわかるように。カラーリングも含め、明るくスマートでなんともオシャレ。フランスのエスプリという使い古された言葉は、こういう時にこそ使うべき。これからしたら、今の日本の路上にあふれる、ドヤ顔の威圧感満載メッキ厚化粧のミニバンは爪の垢でも煎じて飲むべき。

大林晃平: スマートっていうのはこれ以外にありえない、という所期のフォーツー。そもそもは、スオッチカーとして出すはずのシティコミューターが、「オレ降りるから」とスオッチが言ったから、仕方なくメルセデス・ベンツが売ることになってしまったというちょっとだけ悲運な一台。ガラス張りのスマートセンター(今のレクサスとかのせんきゅ者ともいえる)で売るところから販売戦略が練られ、ショッピングモールで買い物中に着替えられる(ボディパネルを交換して違う色の車にあっという間に変身できる)などなど、革命的な部分もあったものの残念ながら、いずれもうまくいかず現在は頓挫してしまい次回のスマートは普通の電動SUVになってしまうという……ああなんとも残念。

大林晃平: 「W140」がメルセデス・ベンツを代表する一台かどうかについては確かに意見が分かれるものの、確かにバブル経済期を代表するこれでもか、のテンコ盛りであったことは大きさも含めて間違いない。V12気筒エンジンも2重ガラスも、トランクリッドわきの後端部分から角のように出るポール(リアビューカメラがまだ一般的ではなかったから仕方ない)や、トランクリッドのつまみ(がグーっと出てくる)も、「Sクラス」の歴史の中でもとにかくこれでもかの塊。それでも残念ながら、ダイアナ妃の命を守ることができなかったことだけは悔やまれる。

大林晃平: ポルシェの歴史の中でも革命的なのがこの「959」。とにかくその中身はポルシェの最先端技術の塊で、それを市販しちゃおうっていうのだから正気の沙汰じゃありません。当時バブル絶頂期だった日本にもソラリオという商社が第1号車を日本円の札束攻撃で強引に購入し空輸で運び、2億円の価格をつけた。おそらく「R32 GT-R」の開発にも、この「959」は大きく影響を及ぼし、厚木の山奥にあるニッサン テクニカルセンターの一角に「959」が野ざらしで置いてあったという都市伝説も聞く。もっともっと評価されて良い「ポルシェ959」なのである。

大林晃平: AUTO BILDに選ばれて日本人としてはうれしい限りだ。だが、「プリウス」がそれほどの存在であったことは間違いない事実である。この車がなければ世の中にこれほどハイブリッドシステムの自動車は普及しなかったのは間違いない事実なのだから。特にこの最初のモデルはパッケージングも秀逸だし、インスツルメンツパネルの設計も素晴らしい。既存のモデルにハイブリッドシステムを搭載したのではなく、こういう革命的に素晴らしいパッケージングの車に搭載したことも成功の理由なのである。

Text: Frank B. Meyer

Photo: autobild.de