【名車シリーズ】写真で振り返る50年代のカルトカー シトロエンDS物語

2021年11月2日

そう、このクルマは今から約66年前に生まれたクルマだ。1955年に、パリで、デビューした、シトロエンDS、”La Déesse”、ダブルアングルのオリンパスの自動車の女神は、今や66歳を迎えた。しかし、とてもそうは見えないほど今でも斬新だ。

あなたは「シトロエンDS」が好きだろうか?おそらく、多くの自動車愛好家が好きだと思う。

わたしももちろんその一人だ。チャンス(とお金)があれば、死ぬまでに一度手に入れて、楽しんでみたい1台だ。

「“Beauty is eyes of behold”(美とは観る人の目の中にある=何が美しいかはその人の主観による)」。日本語的表現だと、「痘痕も靨?」、あるいは蓼食う虫も好きずき、だろうか。まあ、その人の美意識や蘊蓄にもよるだろうが、自動車史上、「シトロエンDS」は、デザイン的にも、テクノロジー的にも画期的な1台であり、どのクルマよりも先進的であったことは、間違いない。「DS」の持つユニークで斬新かつ画期的なデザイン。クルマ少年たちの胸をときめかせた、ハイドロニューマティックサスペンション。20世紀の自動車を賞した「カー オブ ザ センチュリー」でも堂々ベスト3に入った。「シトロエンDS」はまさにシトロエンの生んだ世紀の名車だ。

「シトロエンDS」物語を写真とともにお楽しみください。

大林浩平: DSの特徴ある美しさは、実はこのリアデザイン。リアの車幅がフロントよりも大幅に小さいのがわかる(トレッドのサイズも大幅に違う)。Cピラーの上についたウインカーもアールヌーヴォー風で美しい。

黄色いライトは戦時下で、自国のクルマを区別するための方策だった。

大林浩平: 飾っておいても良いような美しいウインカー。と極端なRを持つリアウインドー。さらにCピラーの繊細なレリーフ処理にもご注目いただきたい。このような凝った形状をもつクルマはもう二度と出ないのだろうか・・・。

大林浩平: ゴールドのダブルシェブロンも、これが正しいカラー。今のシトロエンのマークよりも美しく感じてしまうのは贔屓目だろうか。

大林浩平: 室内も他のクルマには見られないような形状。ステアリングホイールにも驚くが、丸いブレーキペダルにもご注目。この小さい丸いものがブレーキペダルなのである。蛇足ながらギアセレクターレバーは、メーター前の細い棒状のもの。今の「シトロエン ピカソ」などのATセレクターは、この部分のオマージュといえる。

大林浩平: 左の白いほうが「DS19」、右が「DS23」。確かに「19」のほうがオリジナルな美しさではあるが、個人的には「23」のほうがより未来的で好きであるし、ステアリング連動のライトを持っているので、特徴的といえる。

しかし内装に関しては、圧倒的に「19」のほうが魅力的なものとなっている(後述)。

大林浩平: 実際、シートの柔らかさは驚くほどで、おそらく世界一柔らかいシートを持った乗用車である。

大林浩平: リアのホイールスパッツはぶつけやすく、さらにはずしやすいため、駐車中に良く盗まれたという。

大林浩平: とても半世紀以上前の車とは思えない斬新さ。滑らない素材のステアリングホイールや、いかにも快適そうなブルーのファブリックのシート。

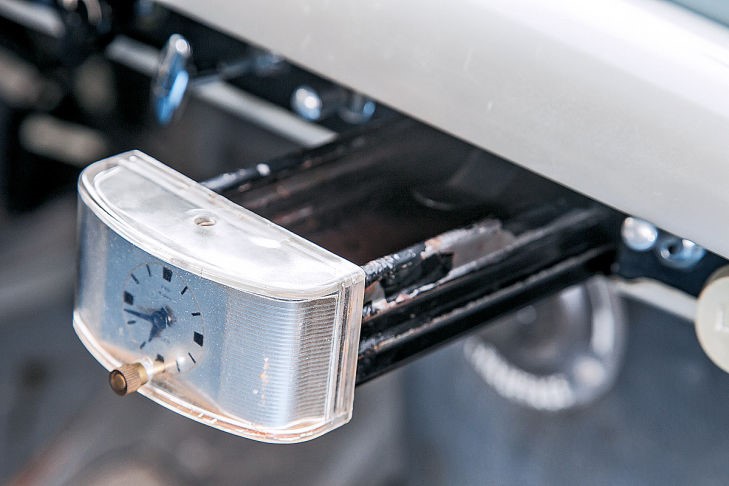

大林浩平: これぞフランスともいうべき、センターの時計にもご注目。このブルーの他にも、レッドなど、驚くようなカラーリングのバリエーションが存在した。

大林浩平: 一転して地味でプラスチックパーツの塊のような内装に変貌し、残念な「DS23」の内装。時計もスピードメーターも、もはや当時の「トヨタ クラウン」のよう、である。

大林浩平: 緊急時には左のSTOPマークが赤くつくが、ついた時にはクルマそのものがすでに止まってしまっていることが多い。ちなみにライトスイッチは右側の棒を、向こう側にひねるようにすると点灯する。

大林浩平: フランス語では、オートクリンマ、という自動車用エアコン。もちろん自動であるはずもなく、二つのつまみを指でつまみ、くりくりしながら感度を調節する。

大林浩平: セーヌ河畔(たぶん)に停車する「DS19」。こんなのがいきなり1960年代のヨーロッパの街に走り出したら、そりゃみんなびっくりしただろう。

大林浩平: 個人的にはこちらのほうに魅力を感じてしまうファミリアール。これは言うまでもなく「23」のほうだが、やさしいアイボリーホワイトとブルーのマッチングが絶妙。

大林浩平: ルーフのクロームメッキの形状やテールライトなど、誰がこんな素敵なデザインを考えたのだろう?

大林浩平: 朱色のボディにブラックの屋根を組み合わせるこの素晴らしいセンス。屋根そのものも実は半透明で、うっすらと光を通す。

大林浩平: この後には「SM」ベースの大統領専用オープンモデルや、「CX」ベースのモデル、と大統領特別車は続いたが、「XM」からはごく普通のモデルのまま、大統領を乗せることになり(とはいっても、もちろん防弾)、その後は「DS5」なども使用された。日本の黒塗り&レースのシートカバーとは比べ物にならない、このシックなカラーリングと革シートの洒落た感じ。やはりその面では、いつまでも追い付けないセンスを感じてしまう。

なお、この写真は最近撮影した一枚であることがわかる(うしろの建屋のダブルシェブロンが、最近のものとなっている)。

大林浩平: ということで、これはコンピューターグラフィック。実際には存在しない一台である。ちょっと安心した。

Text: AUTO BILD KLASSIK

加筆: 大林晃平

Photo: Goetz von Sternenfels / AUTO BILD, Sven Krieger, Werk