【あの日に帰りたい】名車、珍車、スーパーカー&実用車 1960年代のクルマ124選 中編

2021年9月10日

大林晃平: 「ディフェンダー」になる前の「ランドローバー」、といえばこの形と顔。より目でシンプルなバンパーが特徴。実用本位の車なのに、幌やミラーがカラーコーディネートされているのが素敵である。

大林晃平: 永遠の憧れの1台、という人も多い「エラン」。かつて「ガレージに置いておきたい究極の2台」という特集企画で、老舗自動車誌の編集部員の多くが、2台のうちの1台として挙げたモデルが「エラン」であったと聞いたことがある。ということはともかく、軽くてシンプル、そんなスポーツの持つ理想を形にするとこうなるという見本だ。

大林晃平: パン屋のバンと比喩されたように、昔からカッコ悪いクルマだという人も多いヨーロッパではあるが、日本では漫画「サーキットの狼」で伝説的な存在。「スタビを打ったな」というセリフで、スタビライザーを覚えた小学生も多いはず。

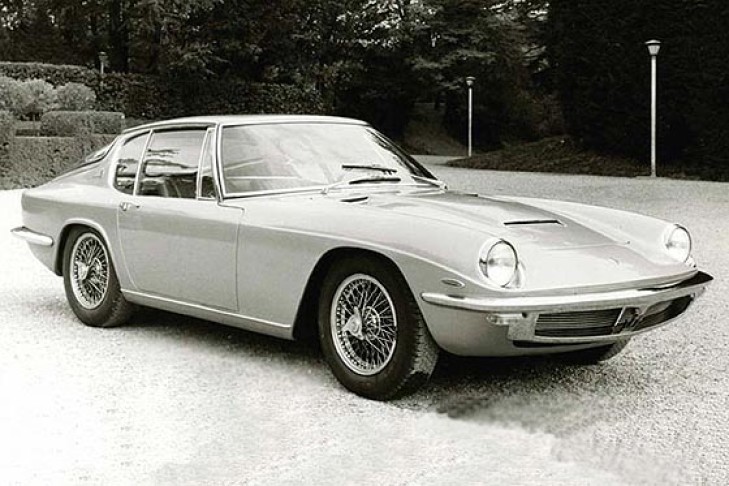

大林晃平: ランチアのエレガンスさをさらにスポーティにした感じのマセラティ。「3500GT」は今でいうスーパーカーの範疇に入るような高性能車ではあるが、それでもノーブルな空気が漂う。クーペモデルのほうがその雰囲気は強く、このボディカラーも実に上品。

大林晃平: 写真のクーペは7年間で820台余りが作られたが、自動車評論家、故徳大寺 有恒氏も所有していた。デザインはピエトロ フルア。名前のミストラルとはフランス南東部に吹く風のこと。

大林晃平: ちょっとフロントフェイスがアグリーだった初代「クアトロポルテ」、デザイナーはピエトロ フルア。初期モデルと後期モデルがあり、後期モデルは600ccほど排気量が大きくなる。生産台数は500台余り。日本にも輸入され、名古屋に長期に1台が存在していた。ちなみに現在の「クアトロポルテ」は6代目にあたる。

大林晃平: ジウジアーロのデザインしたギブリ。写真はコンバーチブルだが、クーペは流麗でさらに美しい。「ギブリ」の由来も、もちろん「風シリーズ」だが、「スタジオジブリ」のジブリも、このギブリが語源、読み方が違うだけ。

大林晃平: メルセデス・ベンツの中でも優雅な雰囲気の一台、というのもフランス人がデザインしたからで、良くそういうことが当時のメルセデス・ベンツで許された、と妙に感心してしまう。写真にちらっと写っている白いステアリングホイールもスタンダード。

大林晃平: 昔からメルセデス・ベンツにはこうした4座のカブリオレが存在し、どのモデルにも全天候型のごつい幌が備わっていたものだった。個人的にはクーペの美しいCピラーがなくなっていることが残念。

大林晃平: 美しく、上品なカラーのパゴダ。ボディ同色ホイールキャップとホワイトリボンタイア(ラジアルタイヤだ)も相まって繊細な印象さえ受ける。今でもSLといえばこれ、というファンも多い。まだAMGパッケージなど存在しない、旧き良い時代だった。

大林晃平: 当時の最新メカニズムを集結した一台。ヘッドライトのデザインも妙に凝っていて、このガラスを当時、品質を保ったまま作るのは大変だったそうである。

大林晃平: スーパーメルセデス・ベンツの始まりはこの車であったといってよい。靴ベラで押し込んだと形容されたV8は強大なトルクを発揮し、ガソリンスタンドから出る時にアクセルを踏み込むとその場でスピンしたという。ハイドロニューマティックのサスペンションが鬼門で、日々のメンテナンスは必須。

大林晃平: 本当の、本物の、まごうかたなきメルセデス・ベンツのリムジンと言えばこれ。複雑怪奇なシステムを持ち、メンテナンスは泣くほど大変。オーナーはもちろん世界の国家元首や、我々がうかつに触れてはいけない層の方々であった。

大林晃平: 当時はコンパクトメルセデス・ベンツと呼ばれたシリーズ。コードネームは「W113」。ディーゼルエンジンのモデルも、200Dと240Dがあり、後期には5気筒の300Dも追加された。上品でいい雰囲気を持ち、これならメルセデス・ベンツ嫌いの方にも受け入れてもらえるかも、と思えるほどだ。こういうお洒落なボディカラーのベンツを見かけなくなって久しい。今や、白か、黒か、シルバーばかりだ。

大林晃平: MGと言えば「ミジェット」、「ミジェット」と言えばMG。そういう意味でもロードスターの世界的なお手本。釈迦に説法ながらMGとはモーリスガレージの略。モーリスギターじゃありません。

大林晃平: イギリスよりもアメリカを向いた「MG B」。生産台数も驚くほど多く、まだいまでも現存する数は多い。写真は最近写されたもの(右ハンドル)と思われるが、オリジナルを保った良いコンディションだ。メッキ部分が「MG A」よりはるかに多い。

大林晃平: 100年経っても、200年経っても、モーガンはモーガン。保守王国大英帝国の象徴ともいえるが、今でもまだ買えるのにはびっくり(なので、購入する時は、何年モデルなのかをはっきり見極めないと、いつのモデルか、一見さんには判別つかない)。一般的には木のフレームとして知られるが、別にそのすべてが木工ではない。

大林晃平: 写真のスパイダーは、500台ほどが作られたが、1ローターのエンジンはコンパクトで、ボンネットを開けるとスカスカの眺めである。ちなみに「ヴァンケル」というのは人名で、フェリックス ヴァンケルというドイツの発明家で、ドイツ海軍の魚雷などの開発に携わっていたが、晩年は動物実験反対運動などに尽力していた。

大林晃平: こちらはロータリーエンジンではなく、普通の2気筒エンジンを積んだ「プリンツ」。プリンツとはいってもお菓子のことではなく、「プリンス」が語源。25,000台とかなりのヒットを記録し、わが国にもちゃんと上陸、今でもイベントなどで見かけることもある。

大林晃平: なんとも先進的でクルマで、まるでUFOで飛来した(人間のふりをした)宇宙人のような女性と相まって、未来的な写真である。ということはさておき、実際には、ロータリーエンジンはトラブル頻発で、ちゃんと走らず(おいおい)、レシプロエンジンを搭載されたモデルが追加される顛末となった。

Text: Lars Busemann

Photo: autobild.de